建設関連

トンネル・ダム建設

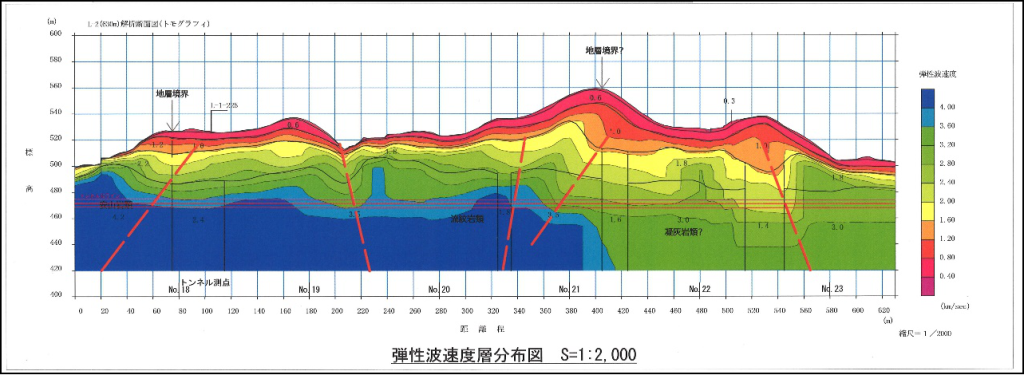

トンネルやダムを建設する際には、地質構造・断層の有無および岩盤等級を把握する必要がある。地質構造や岩盤等級は、支保工やロックボルトなどの設計および基礎地盤の把握には必要で、弾性波速度によって設定する。

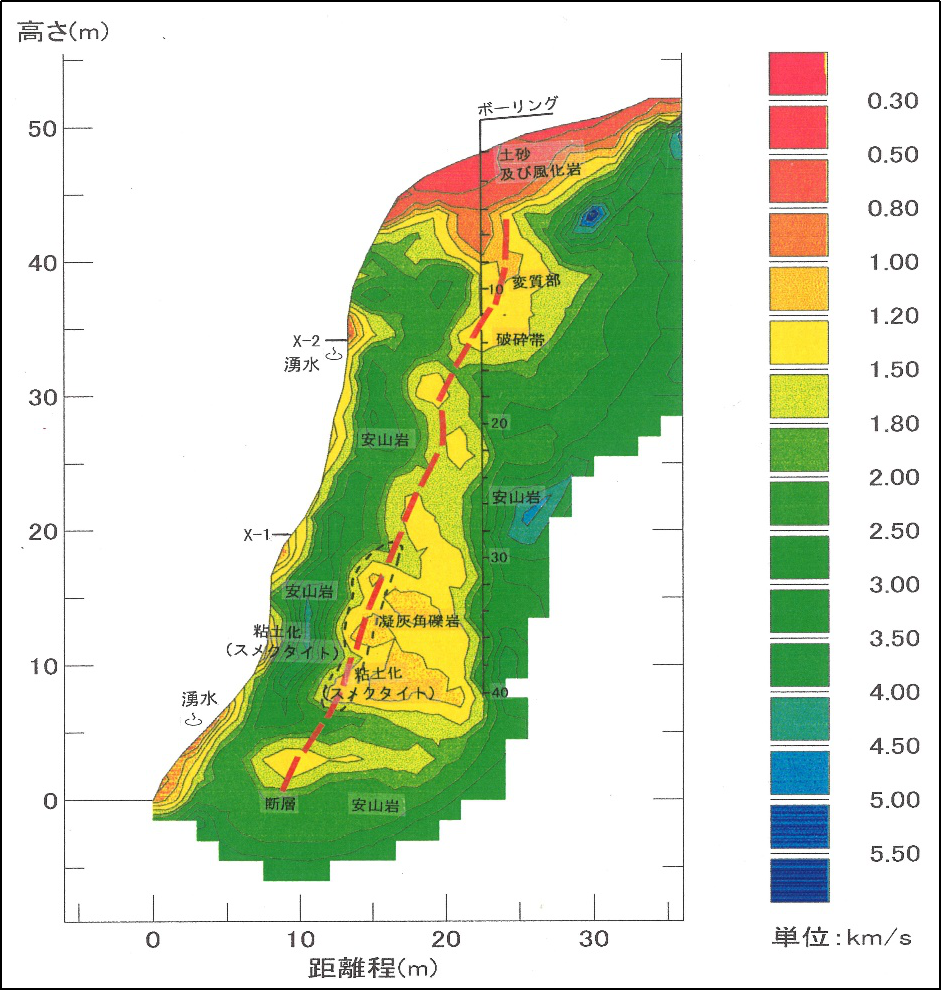

弾性波速度の把握には、弾性波探査が一般的に利用されている。弾性波探査は、地表にある一定間隔(例えば、5m)で地震計を配置し、火薬爆破などで発生した弾性波(P波)を観測し、解析して地下の弾性波速度分布を求める方法である。解析は、波線追跡法・ハギトリ法を用いるが、波線追跡法は浅い深度を精度よく表現でき、ハギトリ法は深い深度を精度よく解析できる方法である。断層は、低速層として検出できる。

土被りが非常に浅い都市部などでのトンネル建設に伴う地質構造や地盤の強度を把握する方法には、起振器を使った表面波探査(起振器法)やカケヤで起振して地表に並べた地震計でレイリー波を観測する表面波探査(高密度探査)および微動アレー探査(チェーンアレー探査)がある。これらの探査は、起振器もしくは自然界を伝播する表面波、特にレイリー波の分散から地下のS波速度構造を求める方法である。S波速度は、ボーリングのN値と相関があり、地盤の硬さに応じて伝播する速度が変化する。

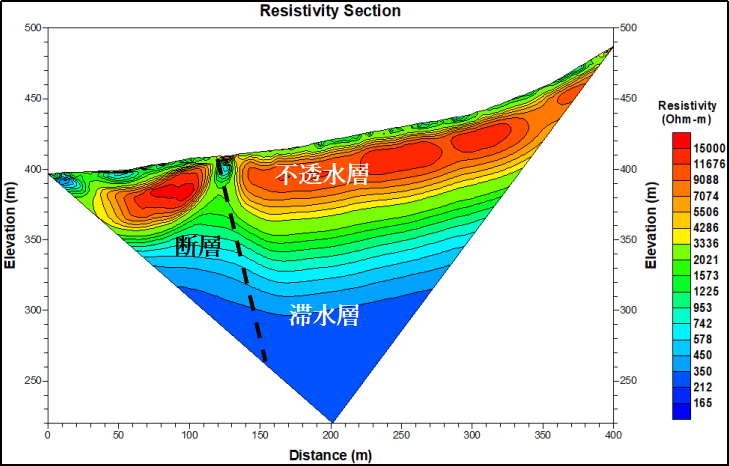

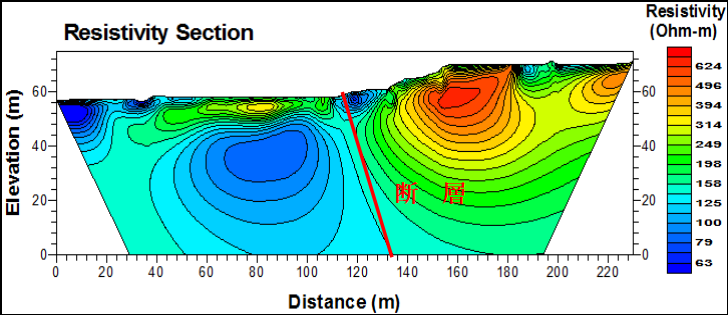

また、弾性波探査は地盤の強度から地質構造や断層の位置を推定するが、地盤の強度は直接反映しないものの、地質そのものや断層の方向などは電気探査も精度よく反映できる。電気探査は、地下に電流を流して地下の電気抵抗(電流の流れ具合)から地質構造を把握するする手法で、特に比抵抗二次元探査は測線方向に比抵抗断面として地質を推定する事ができる。

地盤改良

地盤を改良する目的には、地盤の強化・圧密促進・止水・液状化抑止(飽和度低下)などが挙げられる。改良の管理には、サンプリグによるコア試験・ボーリングによるN値・透水試験が実施されているが、出来形については掘削による目視である。

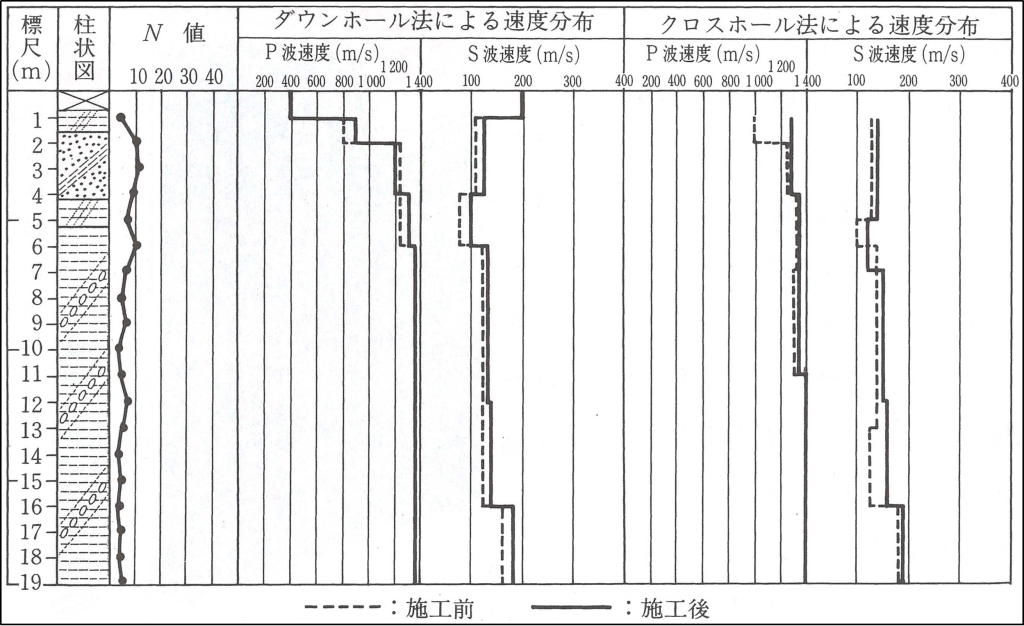

地盤の強化では、懸濁系の薬液注入や攪拌・砂(礫)杭打設などが、圧密促進ではペーパードレーンやサーチャージなどが施工される。懸濁系の改良では地盤の強度が上がることから、弾性波速度の増加が期待され、一次元的にはPS検層が二次元的にはS波を利用した弾性波探査が有効である。

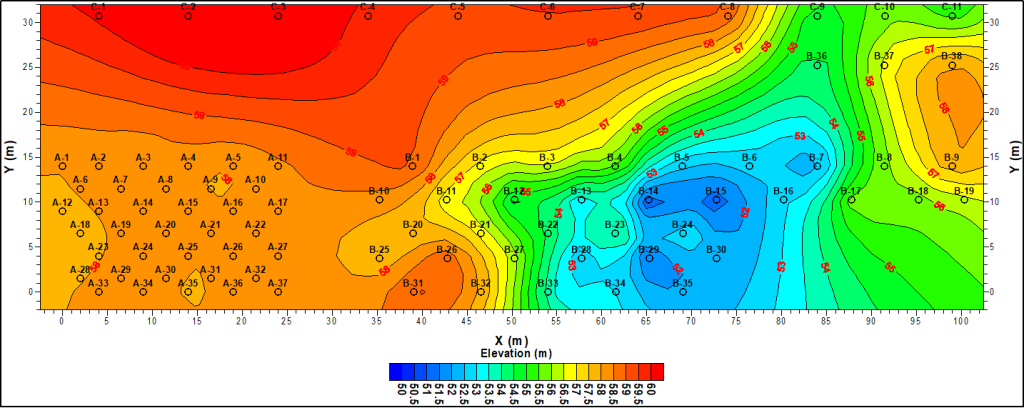

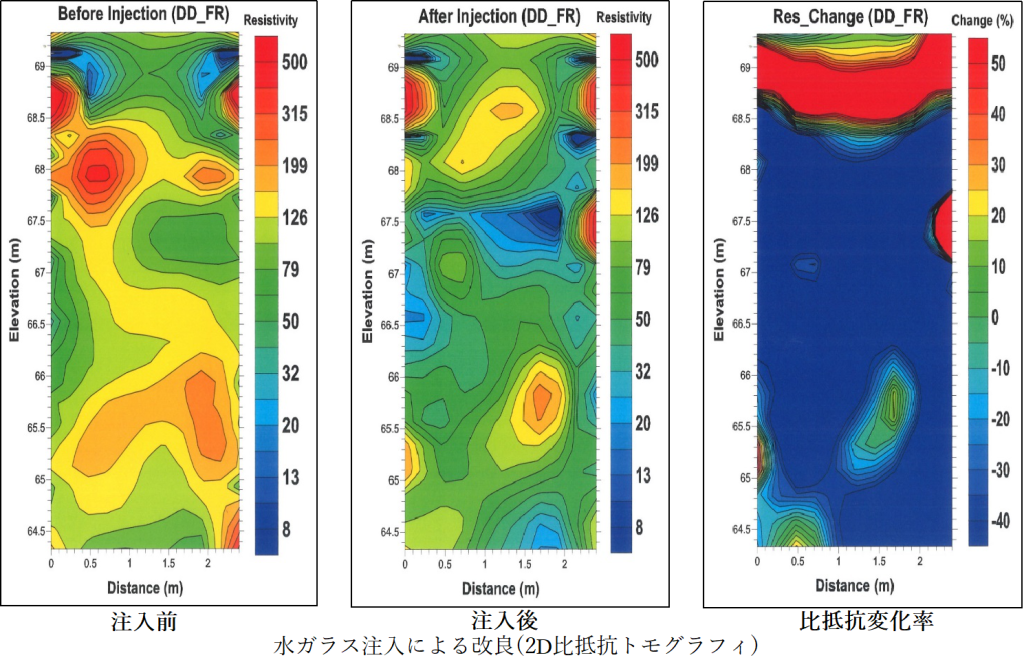

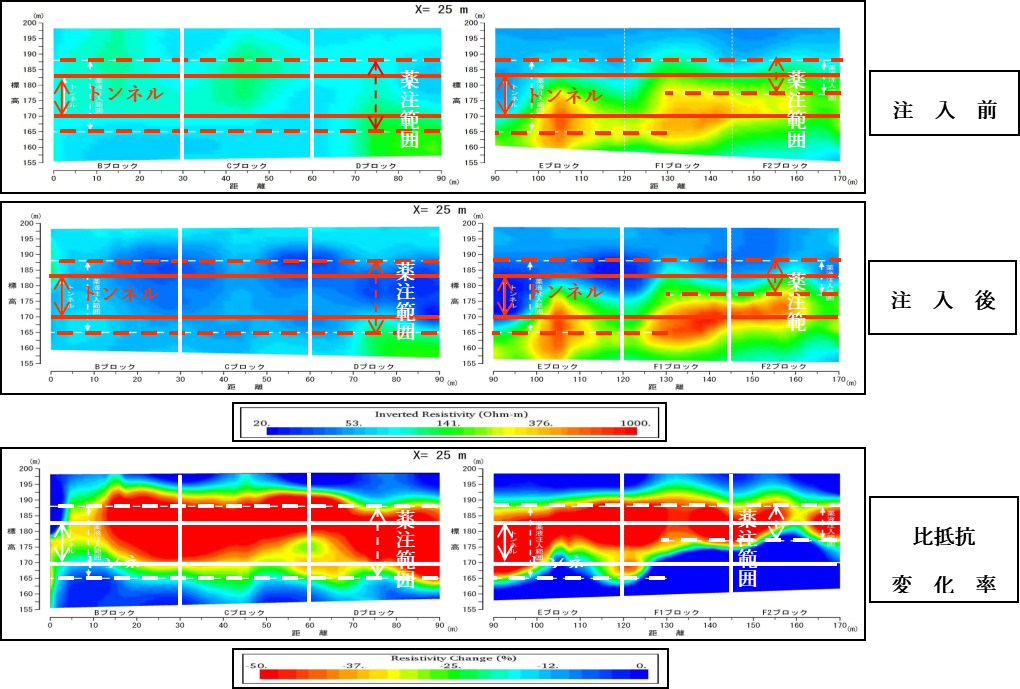

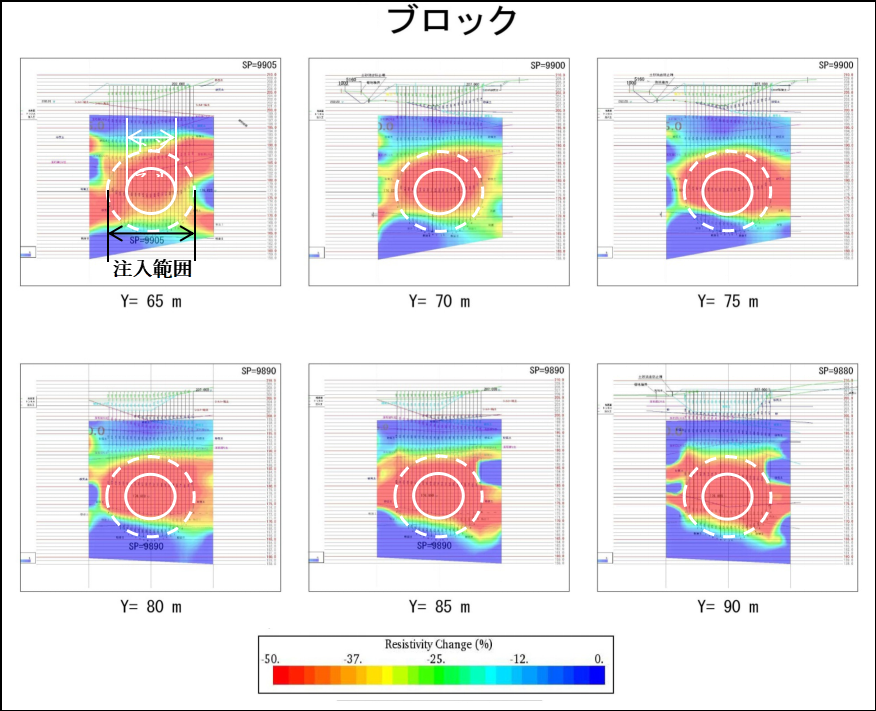

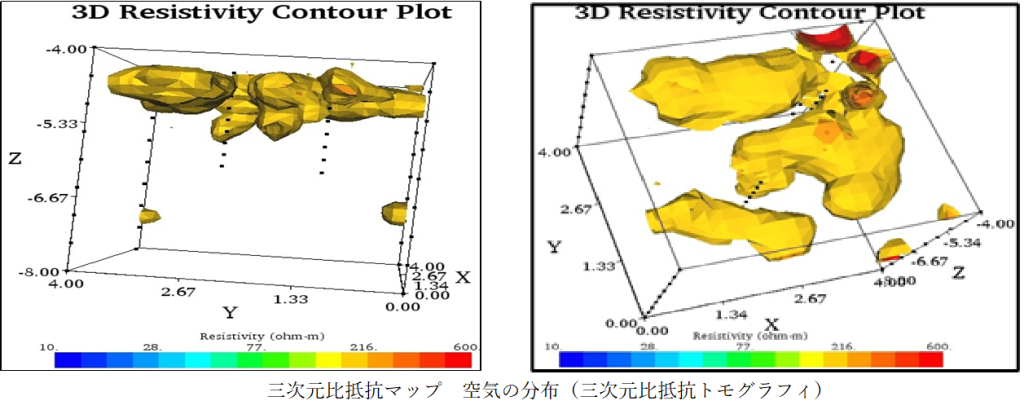

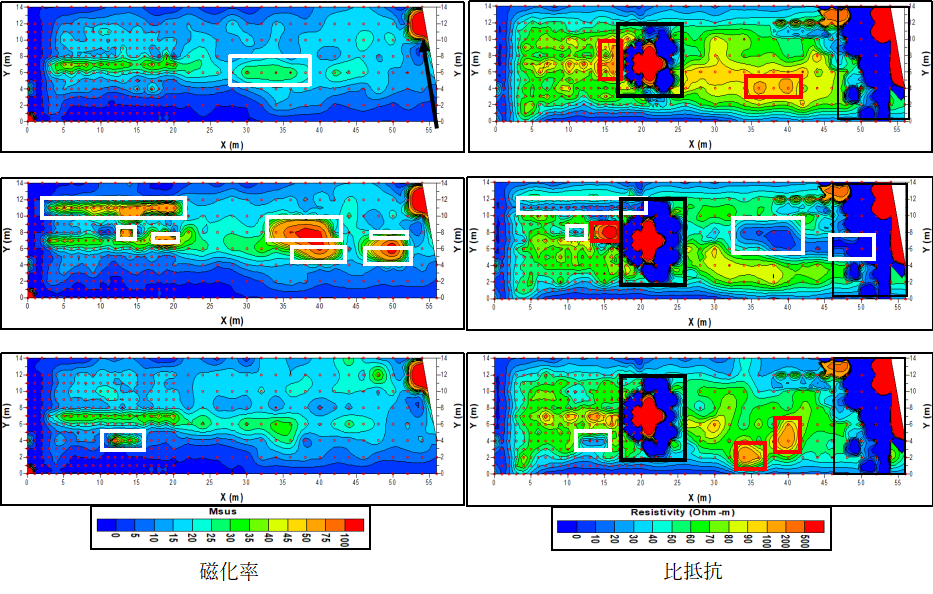

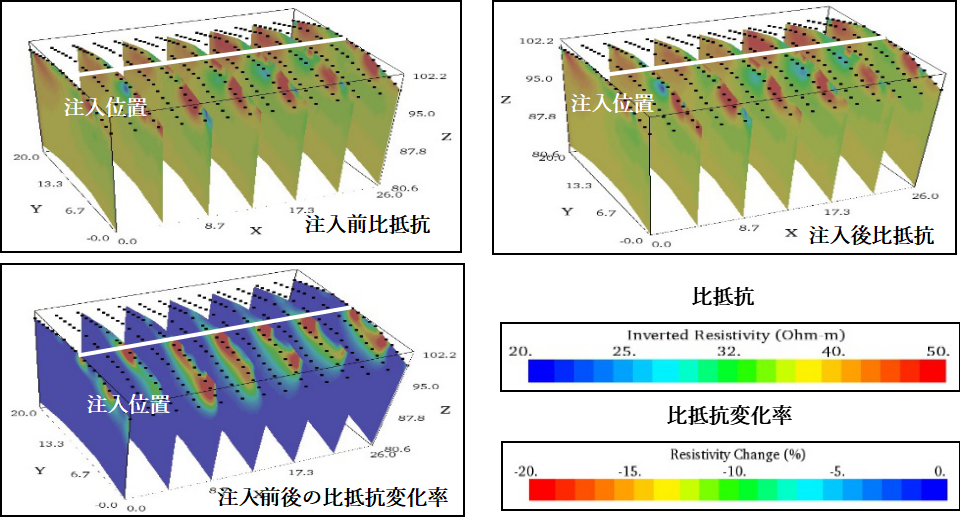

止水を目的とする場合は砂や礫地盤が対象となり、水ガラスによる薬液注入が一般的に施工される。薬液の比抵抗(電気の流れにくさ)は小さく、施工前後の地盤の比抵抗の変化を測定することで改良範囲や出来形を管理することができる。比抵抗を測定する方法には、電気探査特にトモグラフィが有効であるが、二次元比抵抗トモグラフィ・三次元比抵抗トモグラフィを行うことで改良範囲を二次元・三次元的に管理することが出来る。

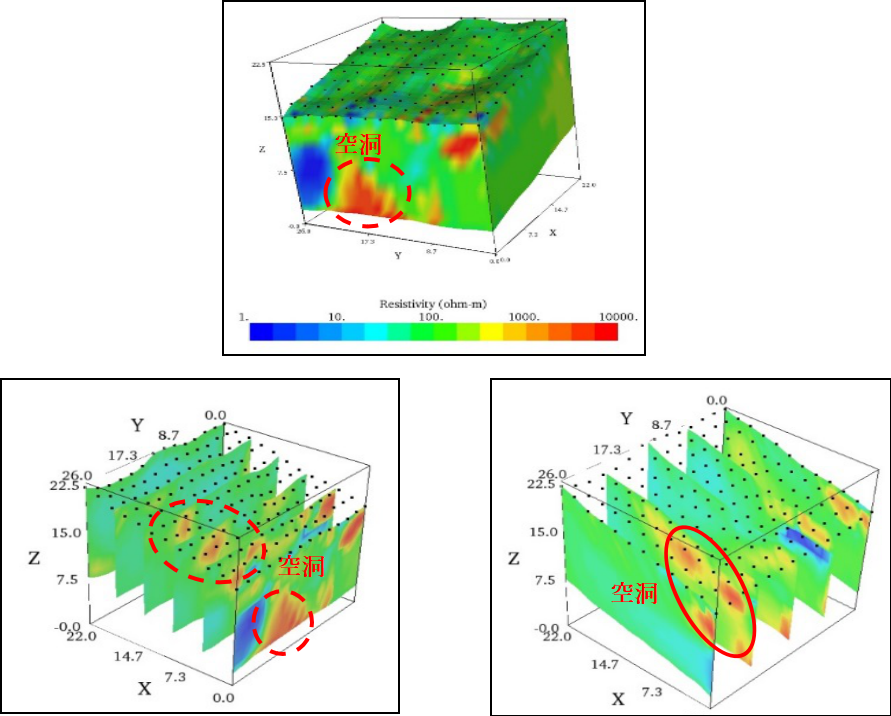

地盤に空気を注入して飽和度を低下させて、液状化を抑止する工法が施工されているが、空気が目的とする場所に存在すか否かを管理する必要がある。空気は絶縁体であるが、地盤中では比抵抗が高く観測される。地盤に空気を注入する前後で三次元比抵抗トモグラフィを行うことで、空気が分布する場所を特定できる。

防災関連

地すべり、斜面崩壊

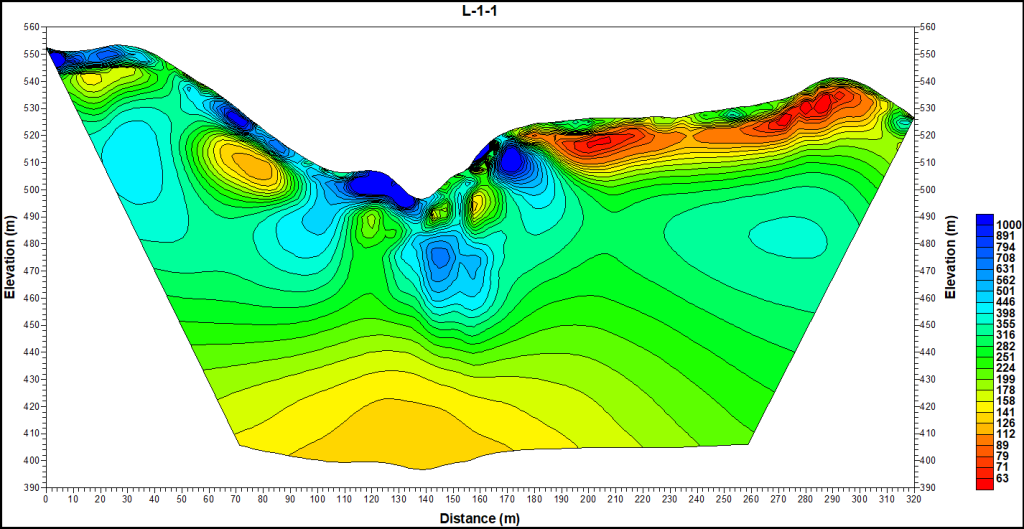

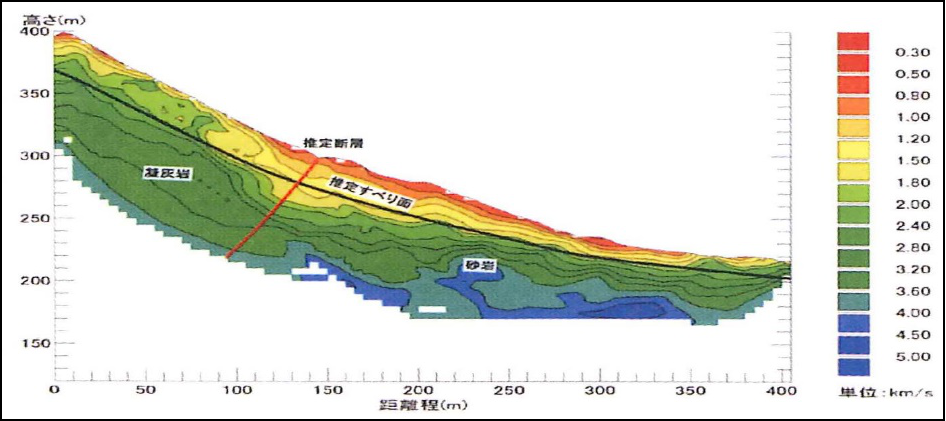

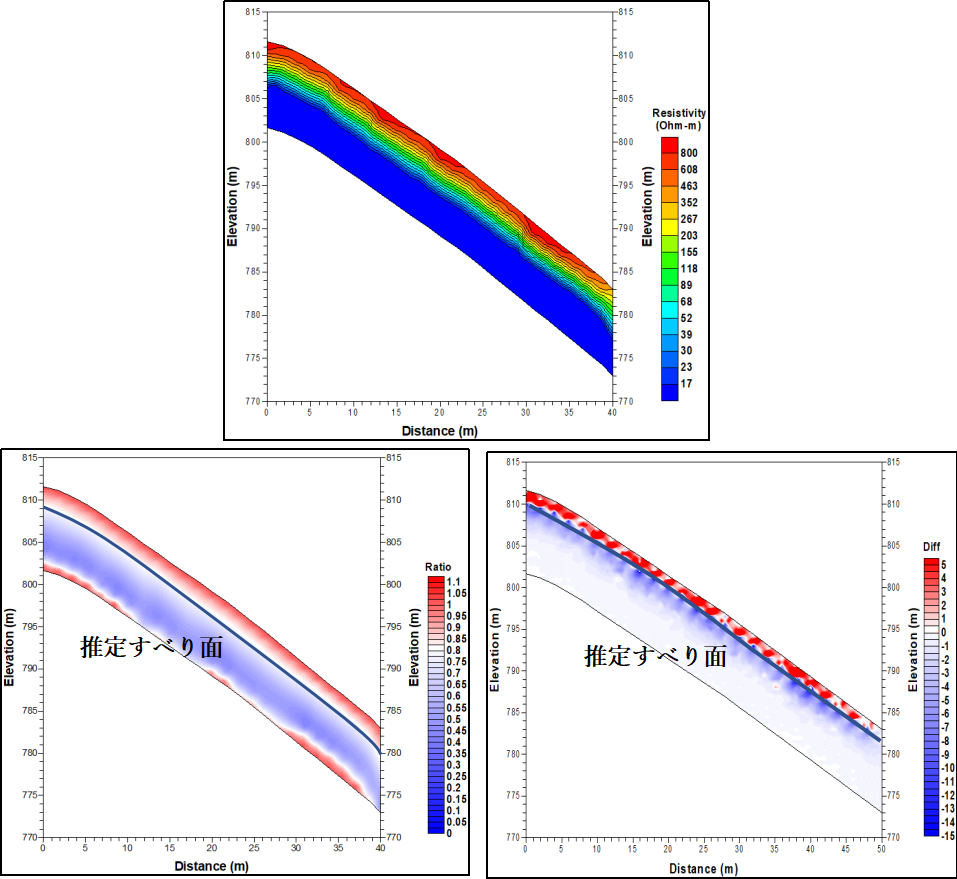

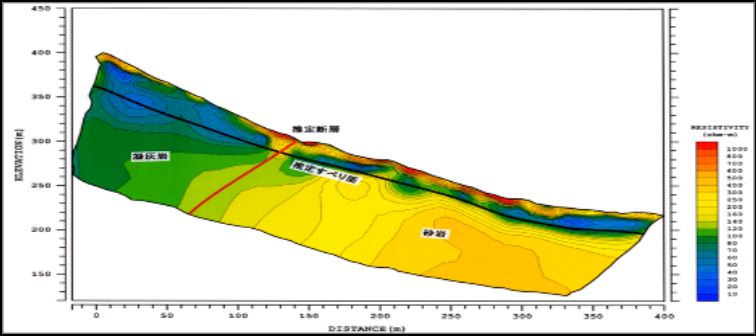

近年、集中的な豪雨によって地すべりや表層・深層崩壊が顕著に発生している。発生原因には、間隙水圧の上昇が挙げられる。しかし、それに加えて急激に多量の雨水が地盤に浸透することで土中の空気が排気できず、雨水の重量によって深部に圧縮されて地盤のせん断力が低下することも要因ではないかと思われる(私見)。すべり面上位の移動土塊は不飽和で不均質あることが多く、空気の影響を強く受ける。一方、不動層は地盤強度としては強固で安定している。

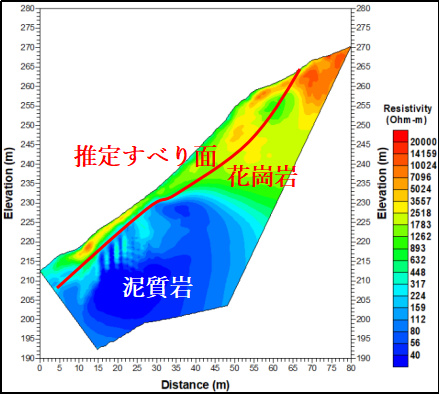

移動土塊と不動層の間には地盤の強度が異なることから弾性波(P波)速度に違いが見られ、移動土塊は空気の影響から電気が流れにくく比抵抗が高い。これらの違いを反映できる探査方法として、弾性波探査と電気探査とくに比抵抗二次元探査が挙げられ、測線に沿ってすべり・崩壊面を二次元的に把握することができる。また、直接観察としてボアホールカメラも有効である。

また、精度的には弾性波探査や比抵抗二次元探査ほどではないが簡便な方法として、研究中であるものの電磁探査(スリングラム法によるEM探査)によって比抵抗の深度方向への変化から、移動土塊の深度を推定することもできる。

耐震、(活)断層

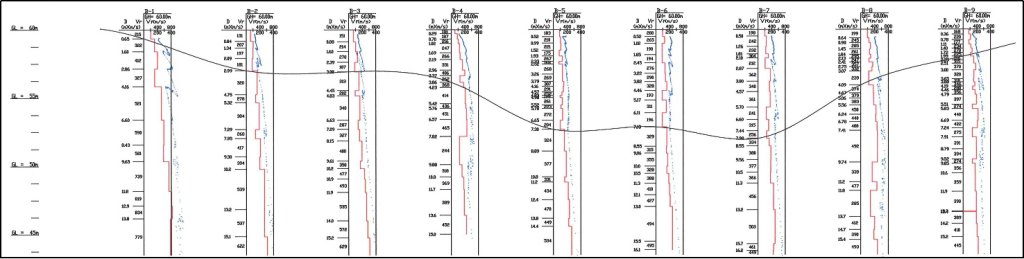

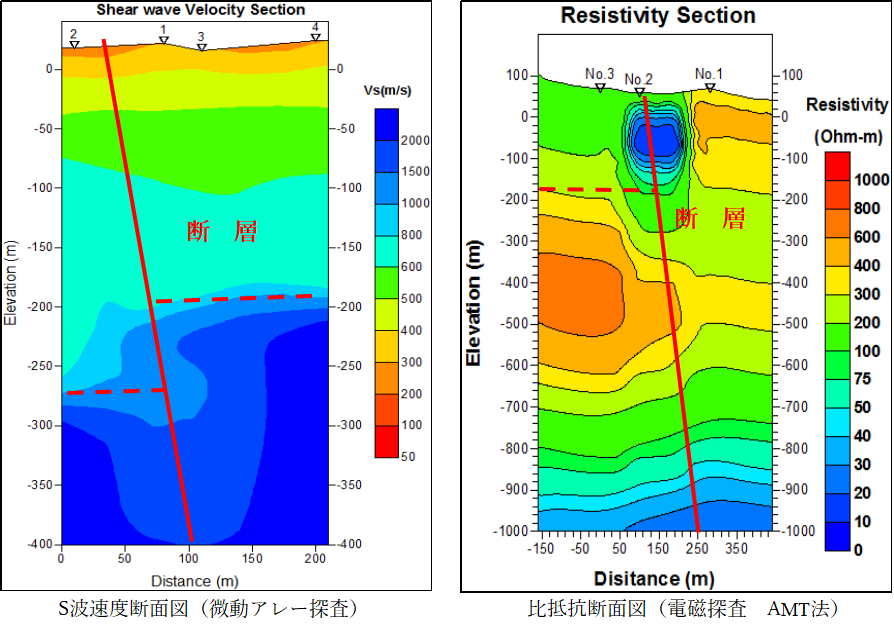

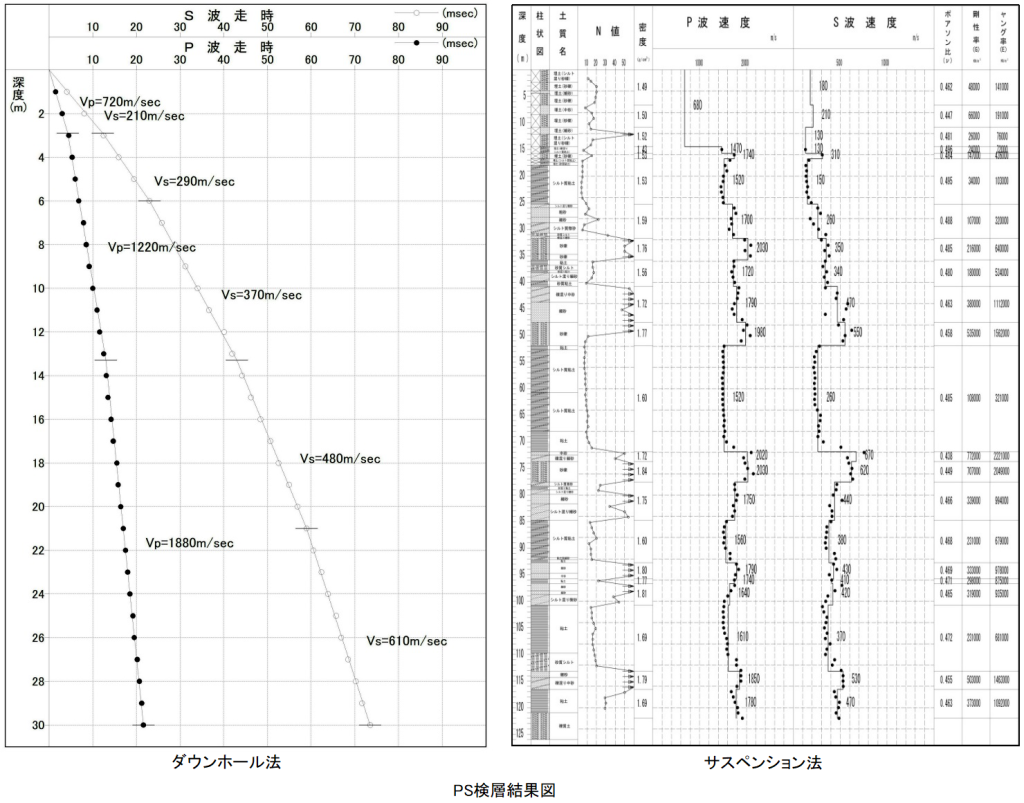

建物や土構造物の耐震計算には、地盤を伝播するS波(せん断波)速度から耐震基盤を設定し、P波・S波速度・密度を基に初期剛性を設定する必要がある。P波・S波速度・蜜度のうち特にS波速度が、地震応答計算に大きく寄与する。地盤のP波・S波速度を把握するにはPS検層が必須であるが、測定方法にはダウンホール法とサスペンション法がある。

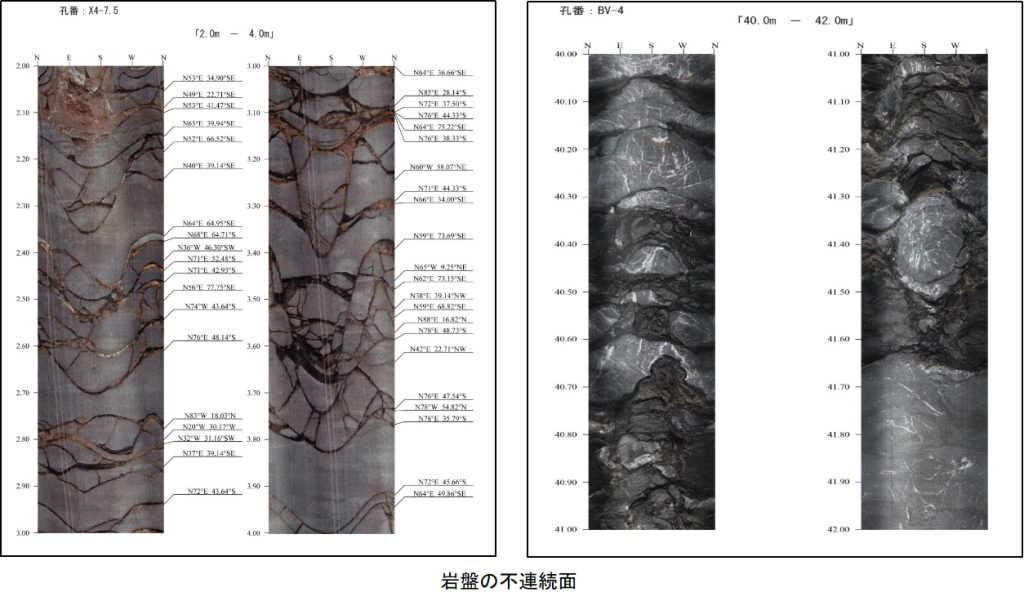

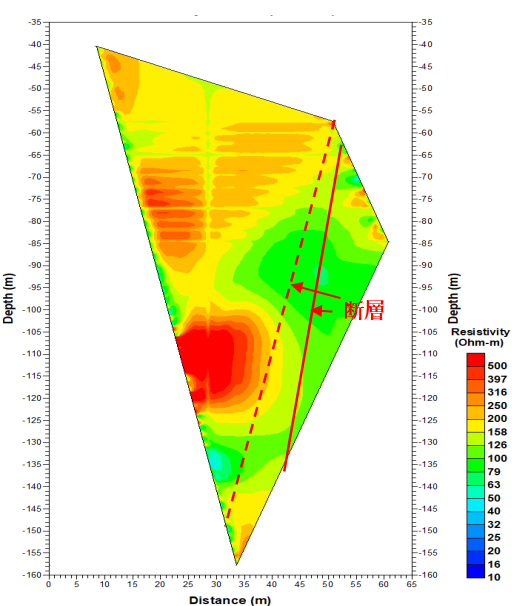

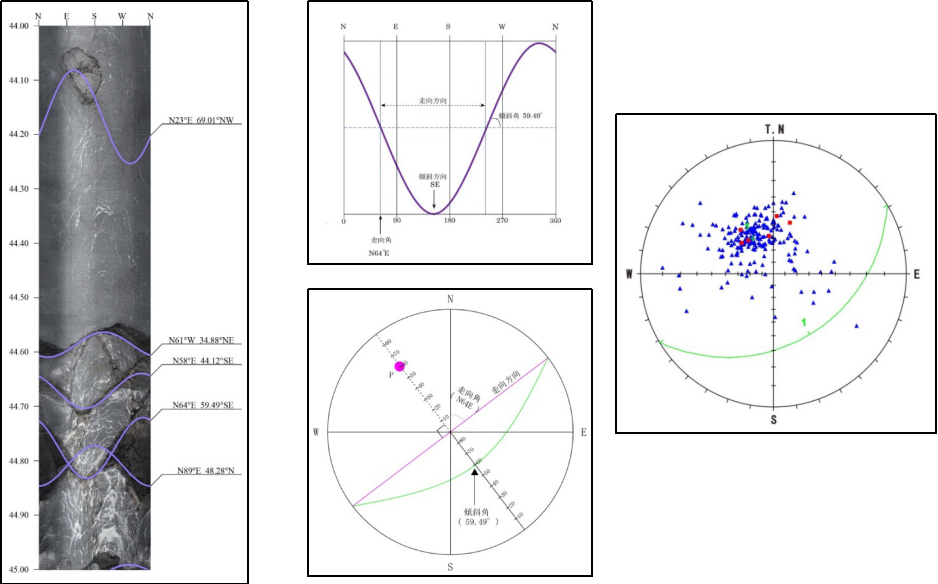

正・逆断層は断層を境に地層の分布深度に差異が生じ、横ずれ断層では地層の深度分布に差異は生じない。断層部分は破砕され、場合によっては粘土化が進んでいることもある。地層の深度分布の差異や破砕の有無を把握することで、断層の存否を判断することができるが、その探査方法では弾性波探査・電気探査の比抵抗二次元探査・比抵抗トモグラフィ、微動アレー探査・電磁探査が有効となる。また、ボアホールカメラを利用することによって、断層や亀裂の分布を直接観察することもできる。

弾性波探査・微動アレー探査は、地盤を伝播するP波・S波速度分布を求める方法で、地盤の硬さに注目した探査法である。電磁探査・比抵抗二次元探査は、比抵抗(電気の流れ難さ)から地質を推定し、地層分布の差異を検出することが出来る。

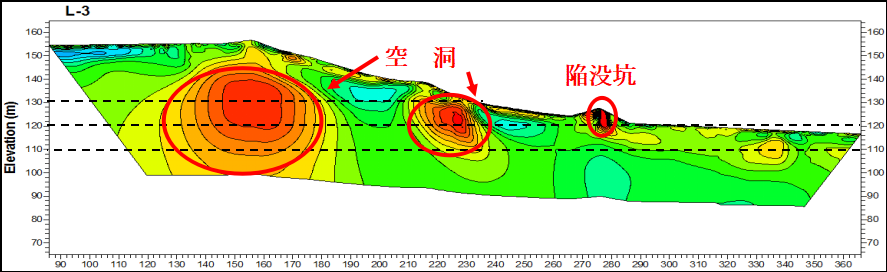

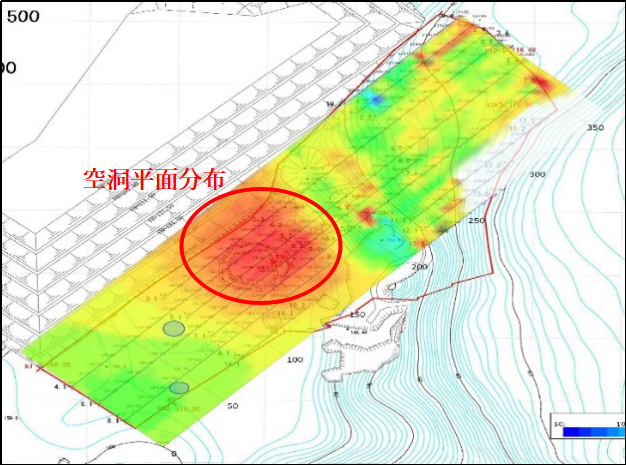

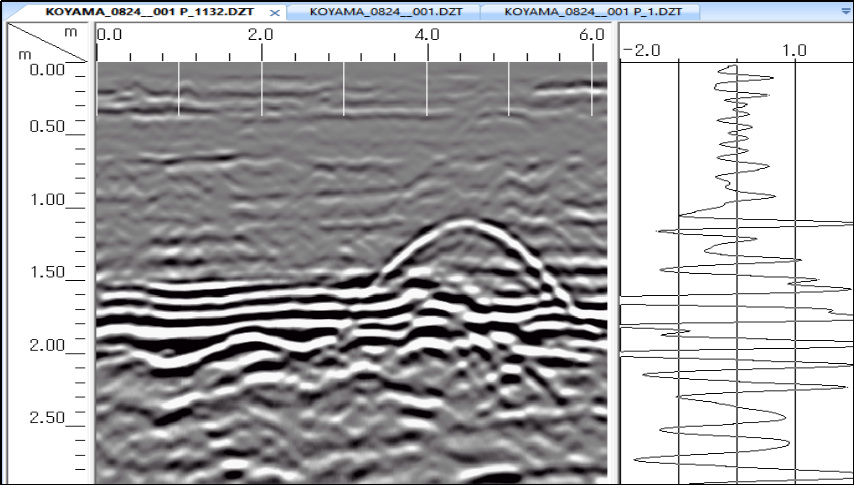

空洞、埋設物

空洞や埋設物は、電気が流れにくい(流れやすい)ため周囲の地盤よりも比抵抗がスポット的に高く(低く)なることがある。これらを検出するには、電気探査の比抵抗二次元探査や電磁探査のEM探査および地中レーダーが有効である。埋設物の撤去を計画する場合は体積を把握する必要があるが、この場合は比抵抗三次元探査を利用することで推定できる。また、比抵抗二次元探査測線を複数設けて、三次元解析することで三次元的に空洞を把握することが出来る。ただし、測線両端はデータが欠けることから精度がないため、測線長の設定に注意する必要がある。

鉱滓のような金属粉体を含む場合も、比抵抗や磁化率を測定することで分布を把握できるため、電気探査の比抵抗二次元探査や電磁探査のEM探査が有効である。

堤防

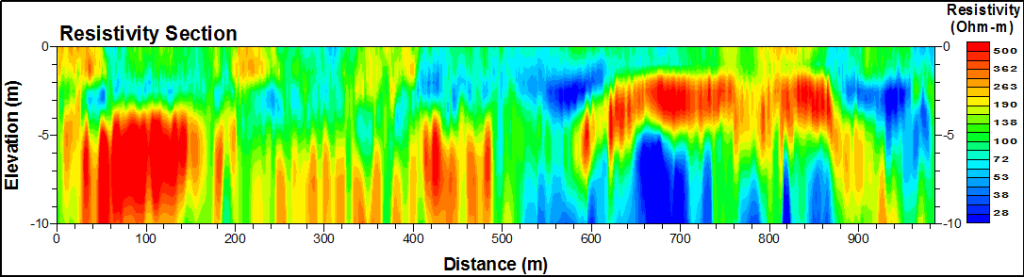

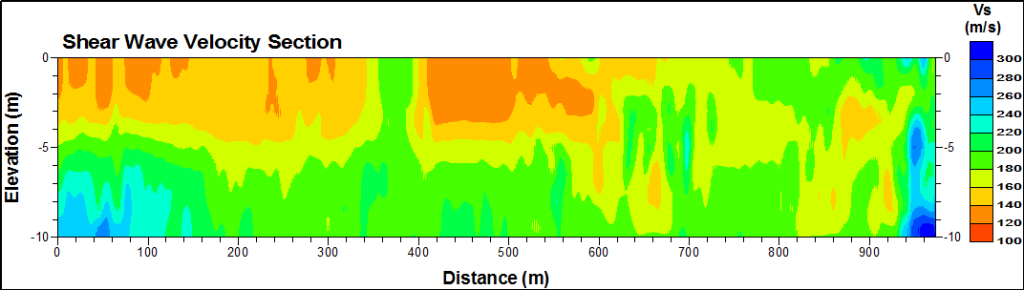

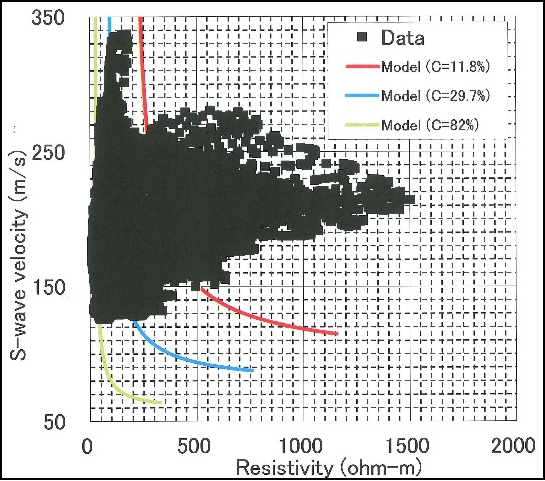

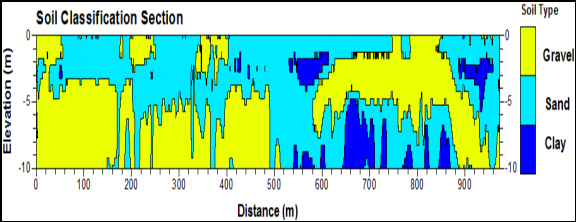

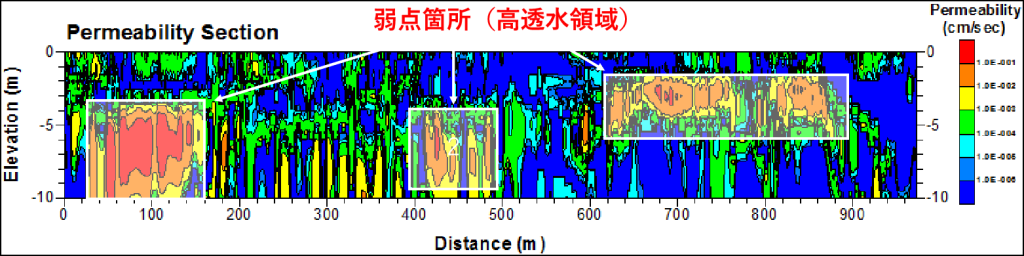

近年、線上降水帯の停滞で雨量が増加し、堤防からの越流や漏水などで破堤が発生している。事前に堤防の弱点箇所を把握することで、対策を講ずることが可能と考えれる。堤防の弱点箇所は透水性が高い粗粒土で、かつ緩い所である。これらの箇所を検出する方法として、電気探査の比抵抗二次元探査と表面波探査の高密度探査が挙げられ、これらから分かる比抵抗とS波速度を使って地盤を粘性土・砂・礫とモデル化し、土質試験(粒度分布・間隙率など)と2粒子理論を駆使して堤防の透水係数断面を作成し、高透水箇所を推定して弱点箇所を特定する。

亀裂

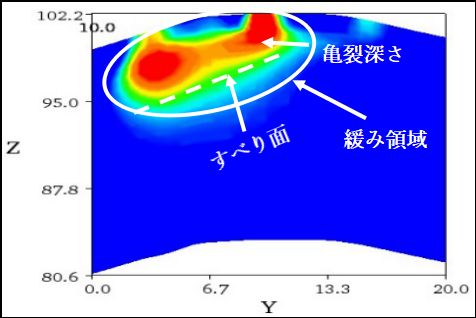

ため池や堤防など、地震の時に亀裂やすべりが発生する場合がある。亀裂の深さやすべりの方向を把握することは、のちの復旧対策の目安となる。亀裂の深さやすべりの方向は、亀裂に塩水や硫安などの電気が流れやすい液体を注入する前後で比抵抗三次元探査を行い、比抵抗(電気の流れ具合)の変化から推定することができる。

また、岩盤内の亀裂や緩みは、弾性波トモグラフィを利用して弾性波速度分布から推定することができる。

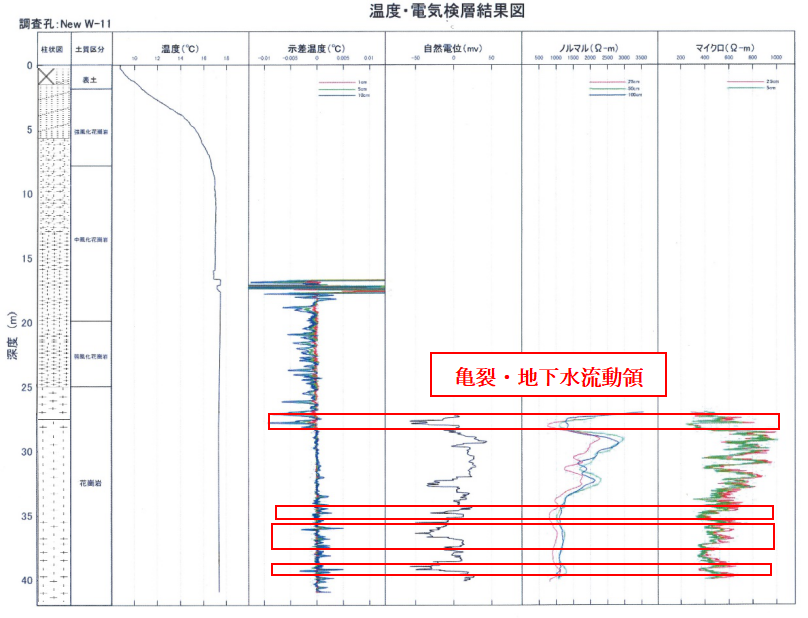

岩盤や地盤の亀裂や透水層および地下水の流動は、工事や維持管理の分野で必要となる。工事の場合は止水など補助工法の施工に、維持管理の場合は注水量の調整などの判断資料にできる。岩盤や地盤内の亀裂や透水層を把握するには、ボーリング孔を使った電気検層のノルマル法とマイクロ法が挙げられ、特にマイクロ法は岩盤中のヘアークラック、地盤中の薄い介在砂層の検出に有効である。また、亀裂での地下水の流動の有無については、温度変化に着目した温度検層が有効で、特に高精度温度検層は1/10,000℃の分解能で1/1,000℃で表示できることから、微量な流動を把握することが可能である。

および亀裂の深さと推定すべり面(下部)

(比抵抗三次元探査)

資源、エネルギー関連

地熱、温泉

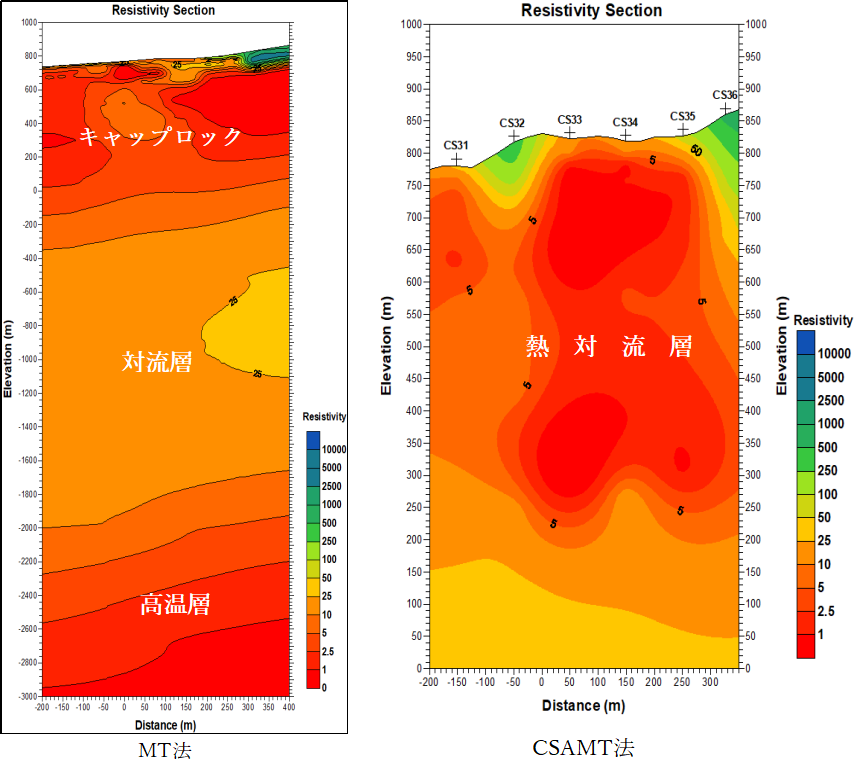

日本の地熱ポテンシャルは世界第3であるが、発電量は非常に低い。地熱発電はCO2削減対策にもなり、有効な資源と考えれる。地熱や温泉開発は、地下1,000mを超える深い地盤が対象となる。地下が高温になると、同じ種類の岩石でも電気が流れやすく低比抵抗となる。地熱開発の場合、地下の高温を保つために高温層の上位にはキャップロックと言われる難透水層の低比抵抗の岩盤が存在することが必要で、地下浅部から深部までの地質的な情報が必要となる。地下浅部から深部までの比抵抗分布を把握するには、電磁探査のAMT探査・MT探査・CSAMT法が有効である。

地下水

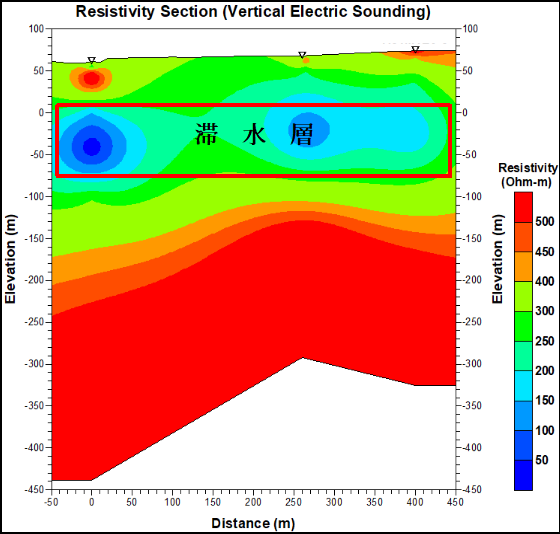

地下水の利用は多岐に渡るが、飲料用として開発する場合は数10~200m程度までが開発対象深度となることが多い。地中に地下水が存在すると、同じ地質でも電気が流れやすくなり低比抵抗となる。地下水開発では地中を比抵抗で可視化する電気探査を利用するのが一般的で、深度200mまでを対象とする場合は垂直電気探査や比抵抗二次元探査が有効となる。