弾性波探査

弾性波トモグラフィ

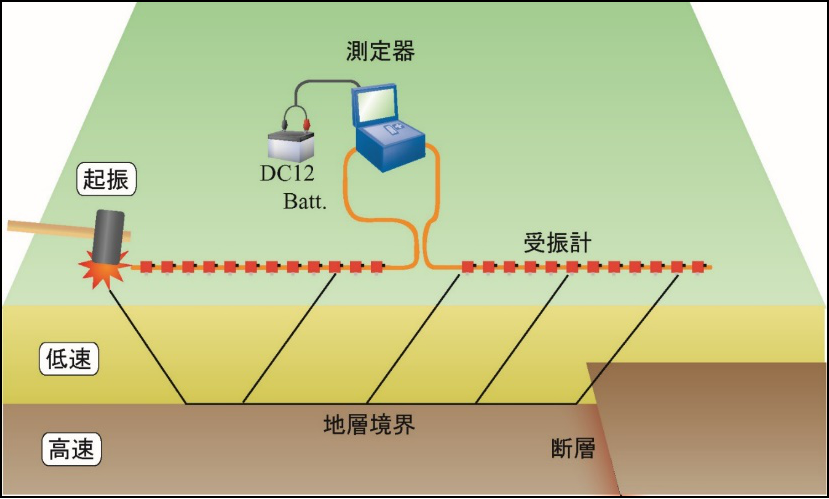

弾性波探査は、地表に一定間隔で地震計を展開し、ハンマリングや火薬爆破で発生した震動を受振して、初動を解析することでP波やS波速度の構造として地下を可視化する方法である。

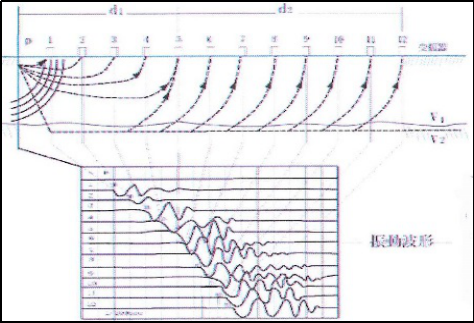

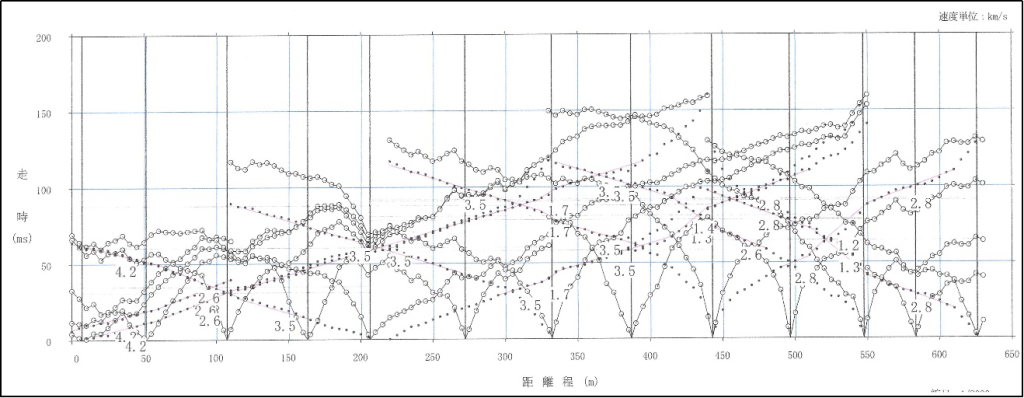

測定の概念は下図のとおりで、ある間隔で起振を行い伝播してきた波動を受振する。

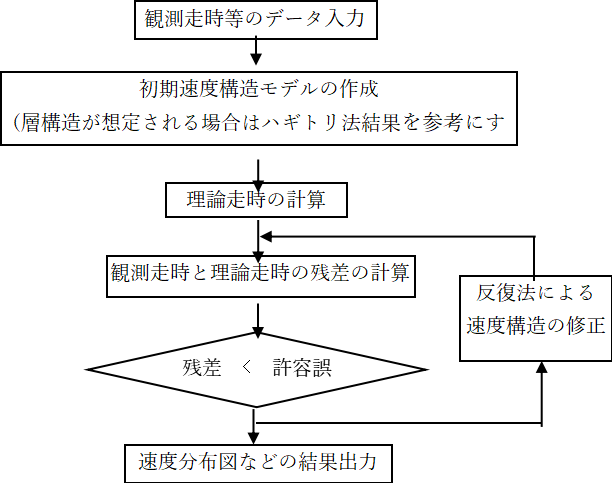

解析では、弾性波の初動を読み取って走時曲線を作成して、測線内の浅い深度は波線追跡(トモグラフィ)法で、深い部分はハギトリ法によって行う。最終的には、2つの方法を合わせて速度構造の地質的解釈を行う。

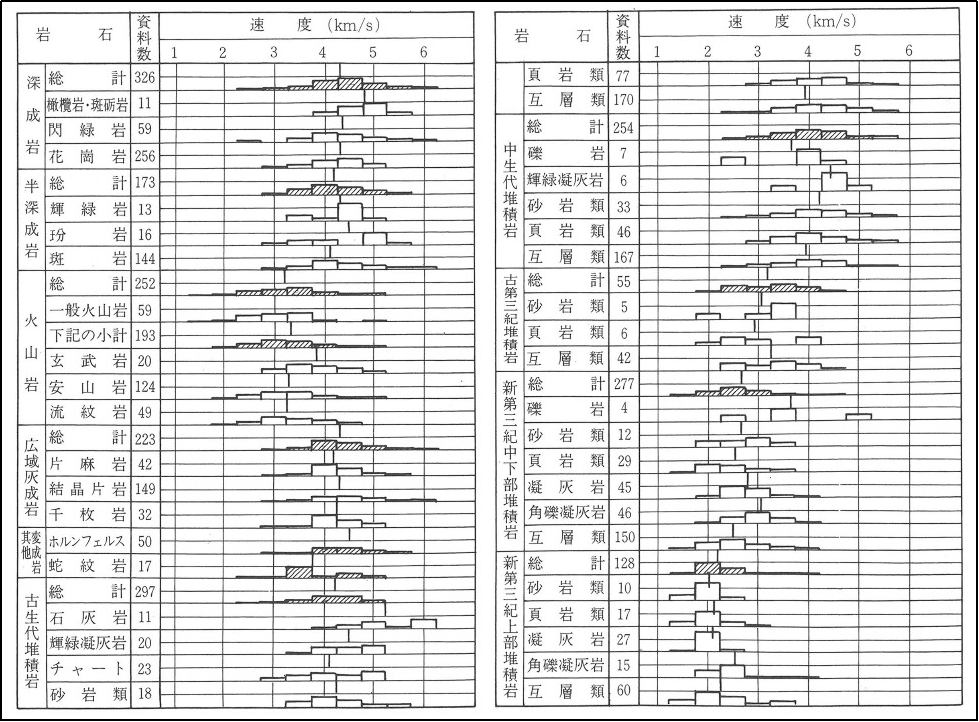

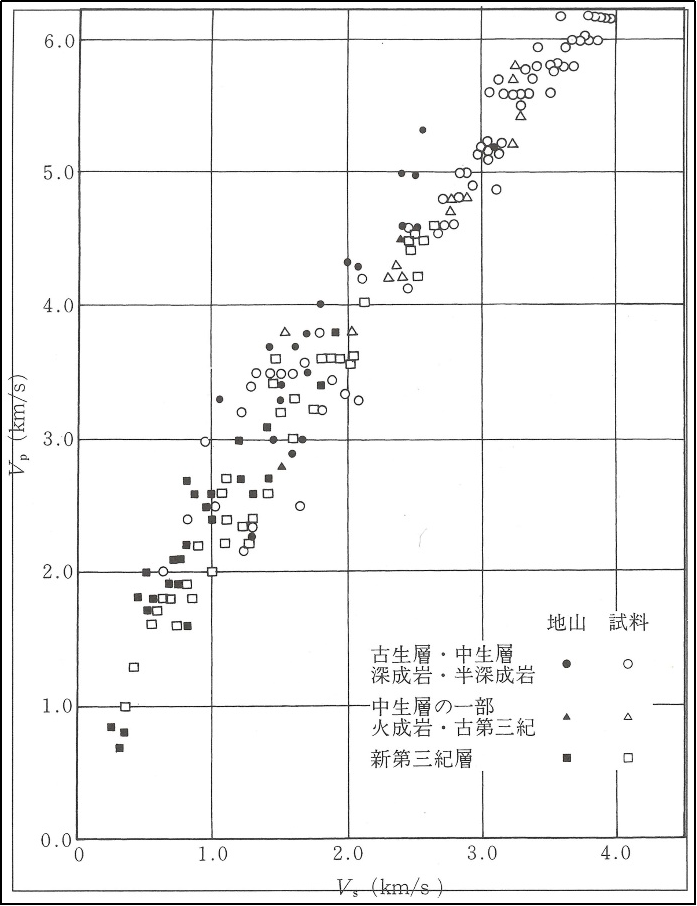

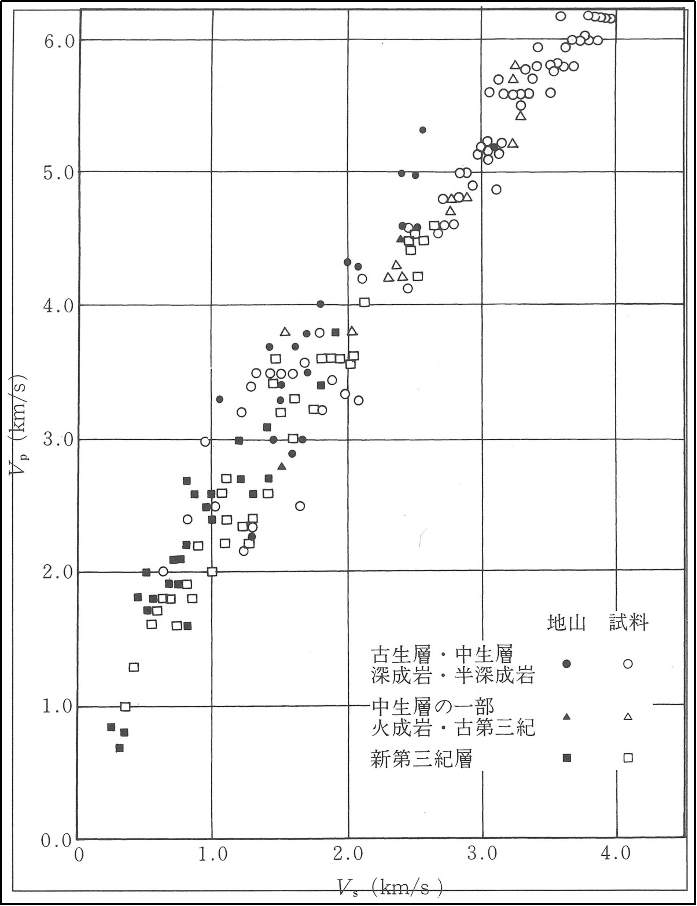

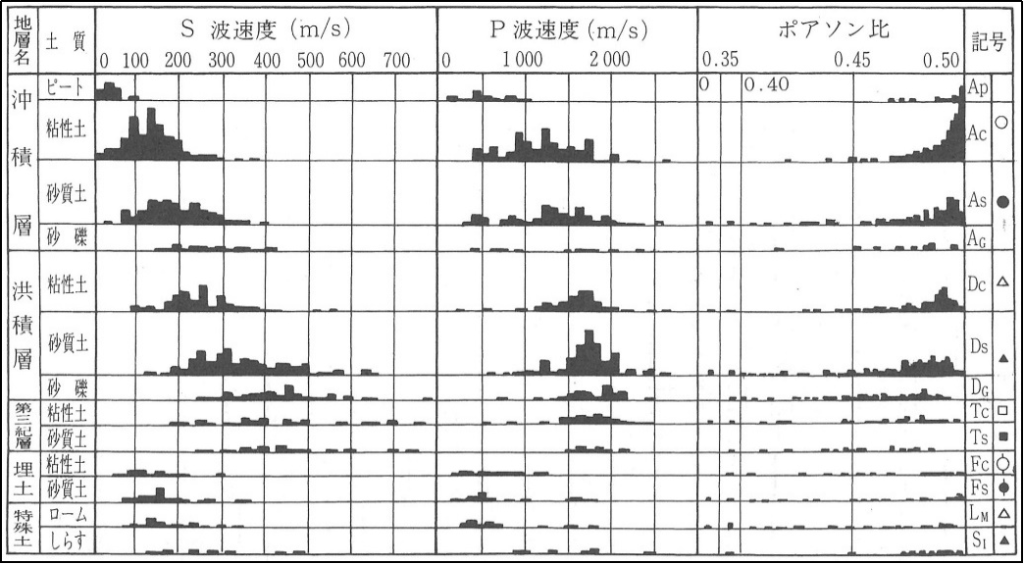

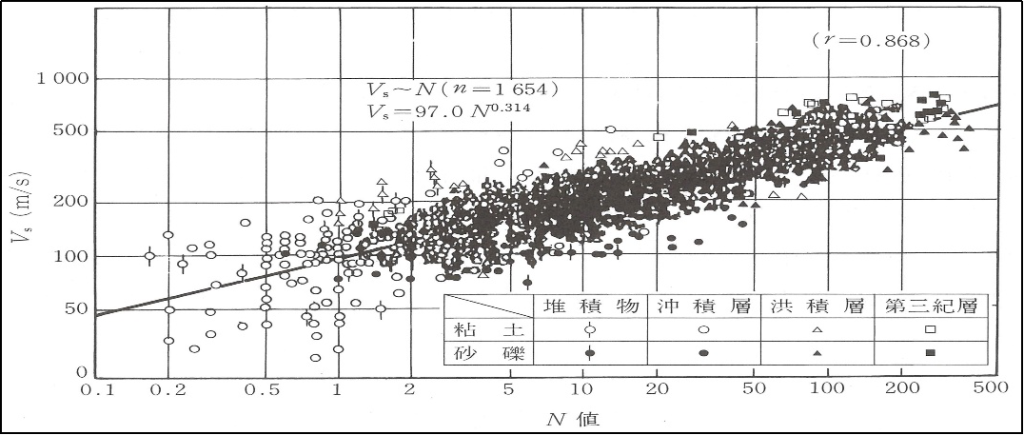

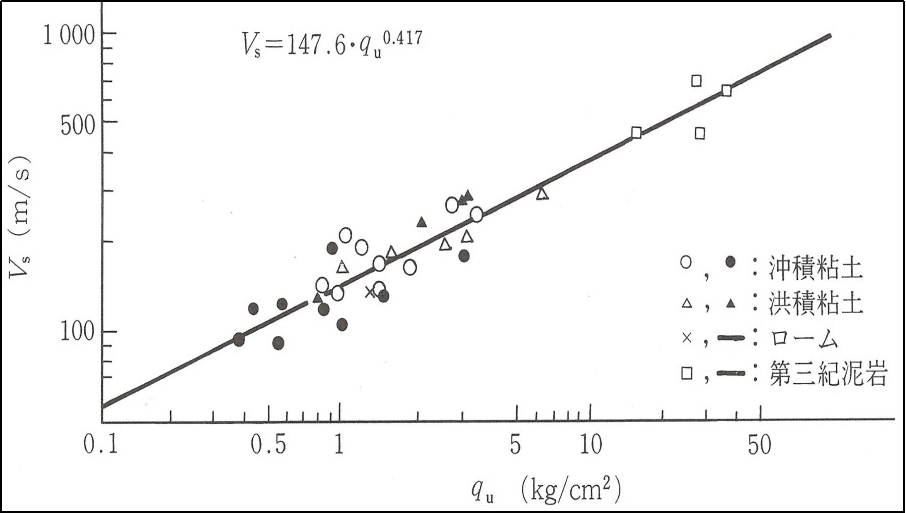

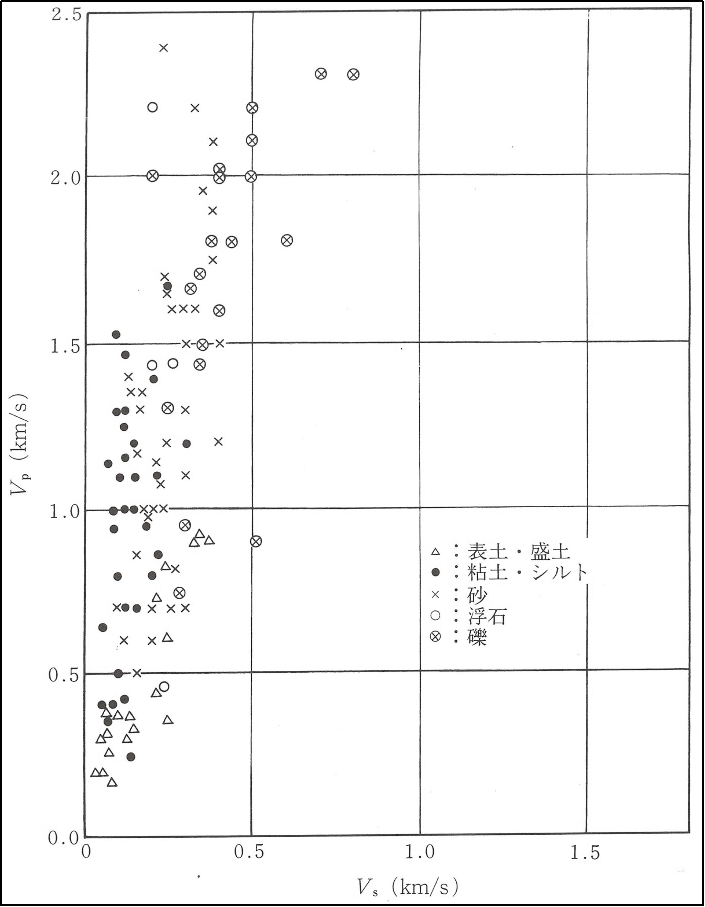

P波やS波速度は、地盤は硬さに応じて伝播する速度が異なり、風化や軟弱な地盤では伝播速度が遅く、亀裂が少ない岩盤や礫などの硬い地盤では速く伝播する。したがって、P波やS波速度から岩盤の健全性や岩盤等級や工学的な耐震基盤、地盤の硬さを判断する。また、P波・S波速度は、さまざまな地盤定数の間に相関性が見られる。

電気探査

電気探査は、地下に電気を流して、電気の流れ具合(流れやすさ・難さ)から地下の地質を可視化する技術である。

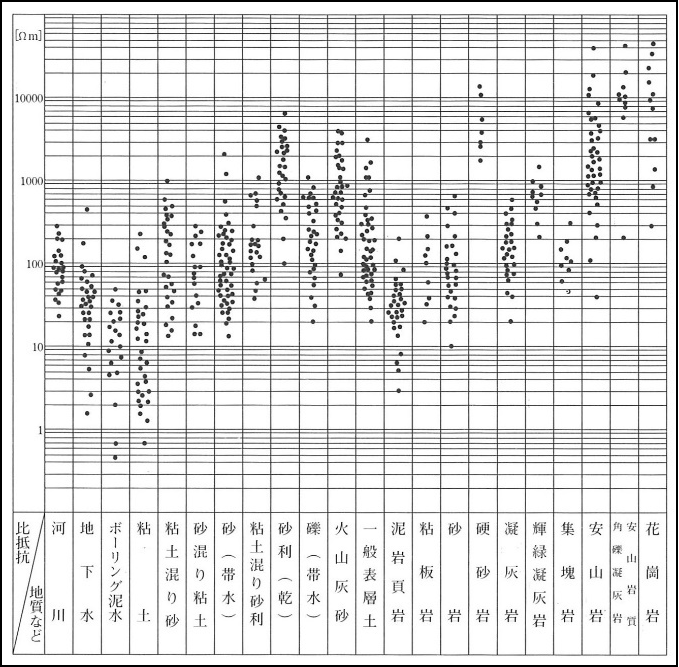

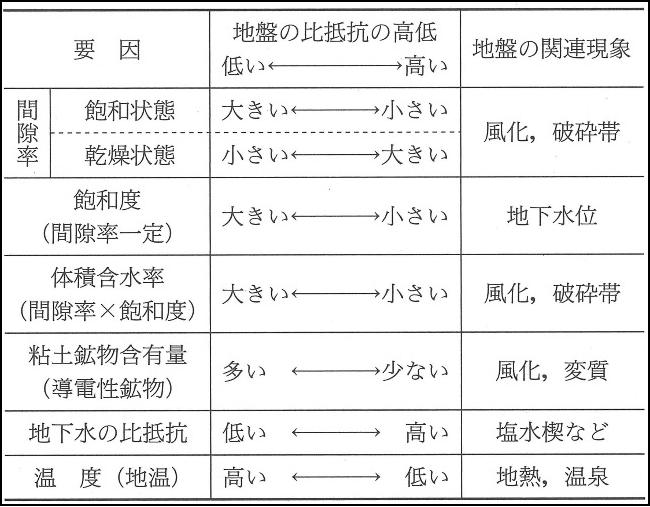

比抵抗は、地質によって違いがあるが、同じ地質でも地下水の有無や細粒分の混入量などによっても異なる。

探査方法には、測定したい地点の地下を一次元的に調べる垂直電気探査、測線上に電極を配置して断面的に調べる比抵抗二次元探査、電極を面的に配置して三次元的に調査する比抵抗三次元探査、ボーリング孔を使った比抵抗トモグラフィ(二次元・三次元)がある。

垂直電気探査

垂直電気探査は、地表に一対の電流を流す電極(電流電極)と電位を測定する電極(電位電極)を配置して地中に電気を流し、電位を測定して地下での電気の流れ具合(流れ易いか難いか)で地下を比抵抗という物理量で測定地点を一次元的に可視化する技術である。 測定方法には、ウェンナー法やシュランベルジャー法など幾つかの方法があるが、探査対象深度が浅い場合はウェンナー法が、深い場合はシュランベルジャーが利用される。

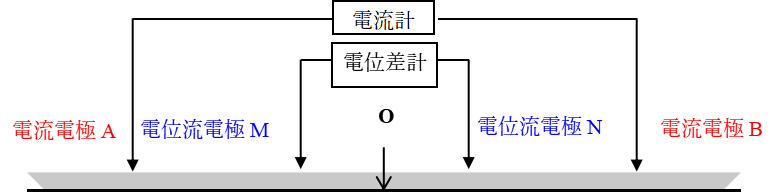

測定では、探査位置Oを中心に対象に電流電極(A・B)と電位(M・N)を配置し、外側の電流電極で電流を流して、内側の電位電極で電位を測定する。浅い深度から深い深度までデータを取得するには、Oを中心にある決められた間隔でA・B・M・Nを広げながら測定を行う。

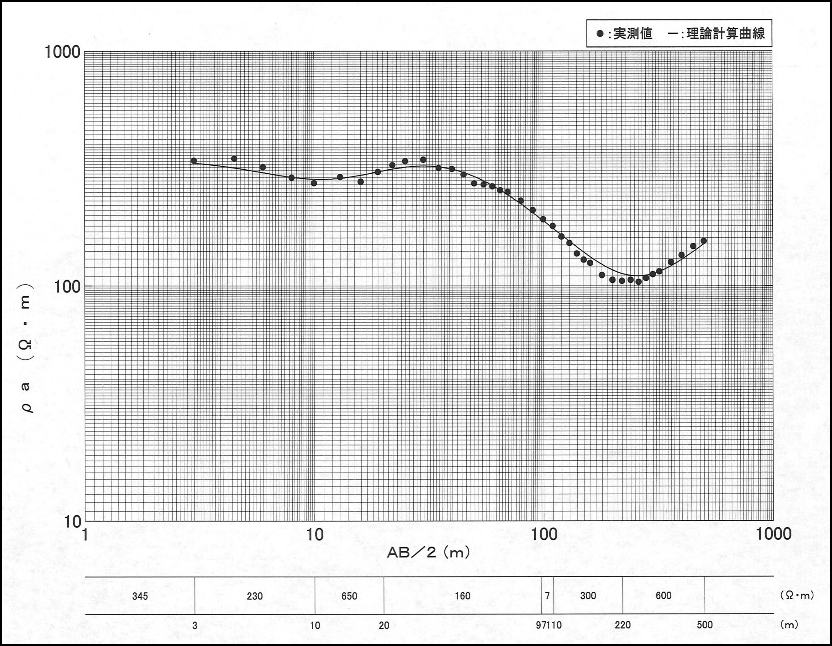

解析では、取得されたデータは標準曲線と補助曲線を使い、探査位置O直下の比抵抗構造を求める。探査対象地域の複数地点で測定を行って、水理的な地下構造や断層などを推定する。

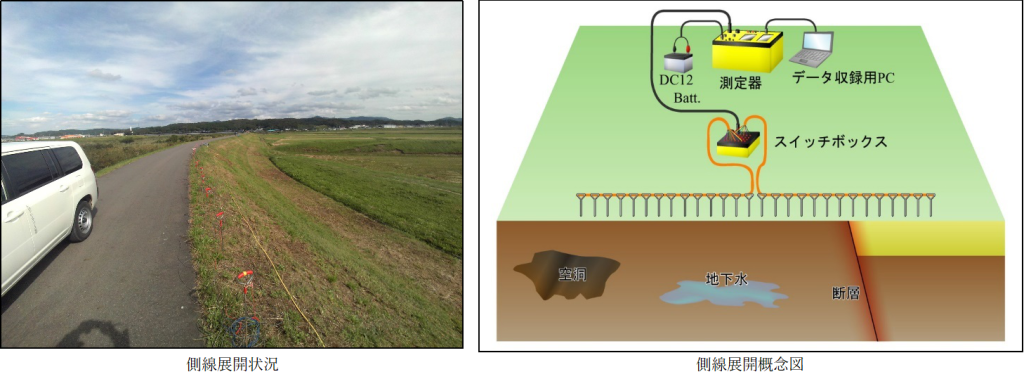

比抵抗二次元探査

比抵抗二次元探査は、測線に一定間隔に電極を配置して一対の電流電極で電気を流して電位電極で電位を測定して、地下での電気の流れ具合(流れ易いか難いか)から地下を比抵抗という物理量で測線に沿った二次元断面で可視化する技術である。

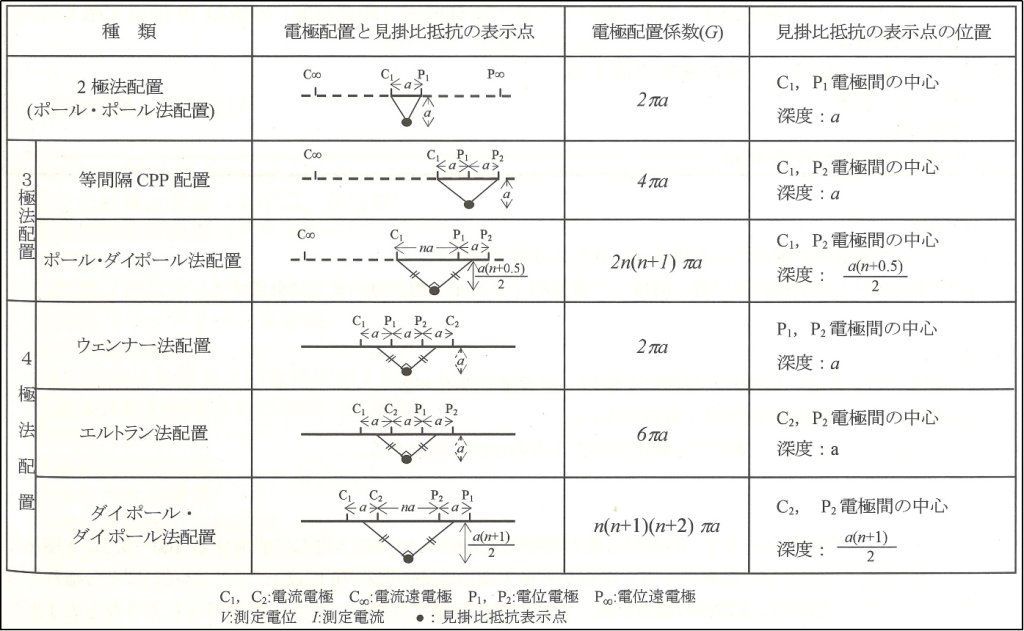

電流と電位電極の配置(電極配置)によって、大きく2極法・3極法・4極法に分かれる。

2極法は、測線の外側(探査深度の10倍程度離れた場所)に電流と電位の遠電極を配置する必要があり、電流遠電極と測線内の電流電極で電流を流し、電位遠電極と測線内の電位電極で電位を測定する方法である。

3極法は、測線の外側(探査深度の10倍程度離れた場所)に電流遠電極を配置する必要があり、電流遠電極と測線内の電流電極で電流を流し、測線内の2本の電極で電位を測定する方法である。

4極法は、遠電極を配置する必要が無く、測線内の2本の電流電極で電流を流し、測線内の2本の電極で電位を測定する方法である。

電極配置によって地下を可視化する感度が異なることから、目的に応じた配置方法を選択する。例えば、2極法と4極法を比べると、2極法は遠電極を配置しなければならないが、データは4極法に比べると比較的安定しており、データも深度方向に電極間隔で取得できることと深い深度まで探査できることから、トンネルや地下水などの大まかな地質構造を把握するには最適である。4極法は遠電極を配置する必要が無く、感度が高いことから微細構造や空洞調査に多用されている。ただし、採用する配置によっては深度方向にデータ取得間隔が粗くなり、探度の3倍の測線が必要になることがある。

測定時は、流れる電流値や電位差(電位電極2極間の電位の差)および繰り返し測定時のデータ誤差などをモニターしながら行う。また、電流がよく流れるように電極と地盤間の接地抵抗を下げるため、塩水や硫安水を散布する。

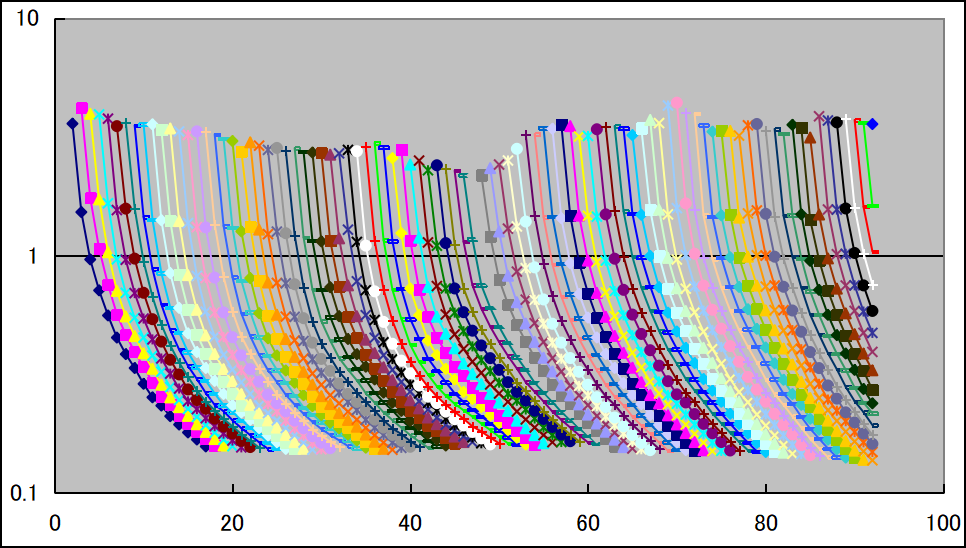

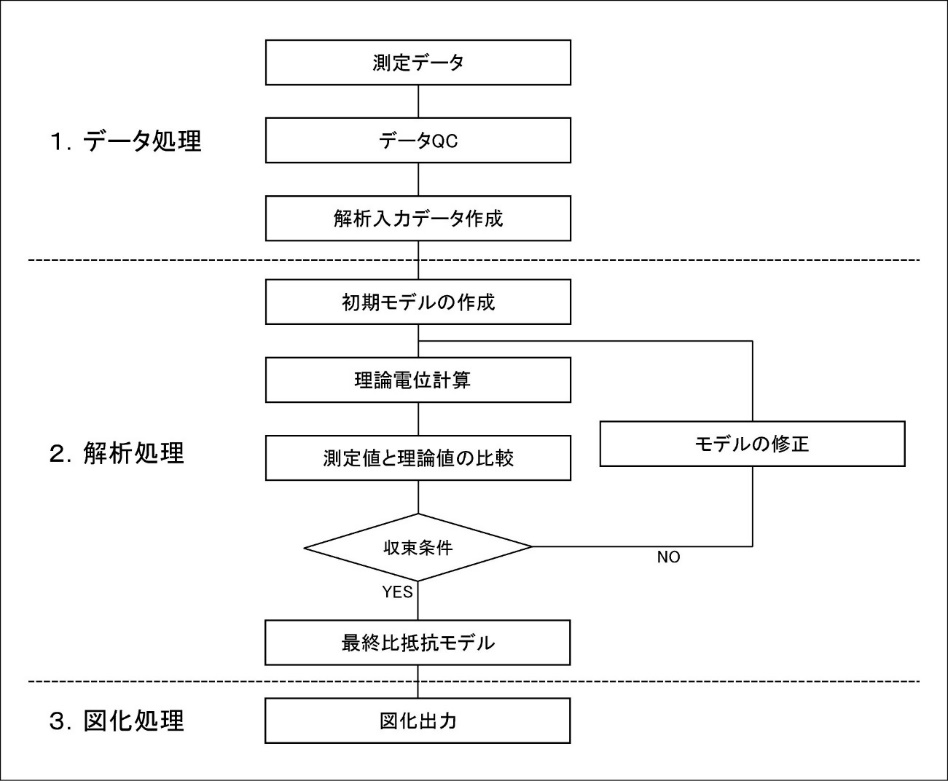

解析は、インバージョン(比抵抗構造を変化させて比抵抗構造モデルを計算し、モデルから理論的に求められる電位が測定データとある程度一致するまでモデルを変更する)による二次元解析を行う。解析するたには、まず取得されたデータで減衰曲線(電流電極から電位電極が離れると電位は減衰する)を作成し、減衰のトレンドから外れるデータはトレンドに合うように修正する(データQC)。次に、解析するためのパラメータを決定して計算を行う。最終的に、測定データとモデルから計算されたデータが概ね一致したモデルを採用して作図する。

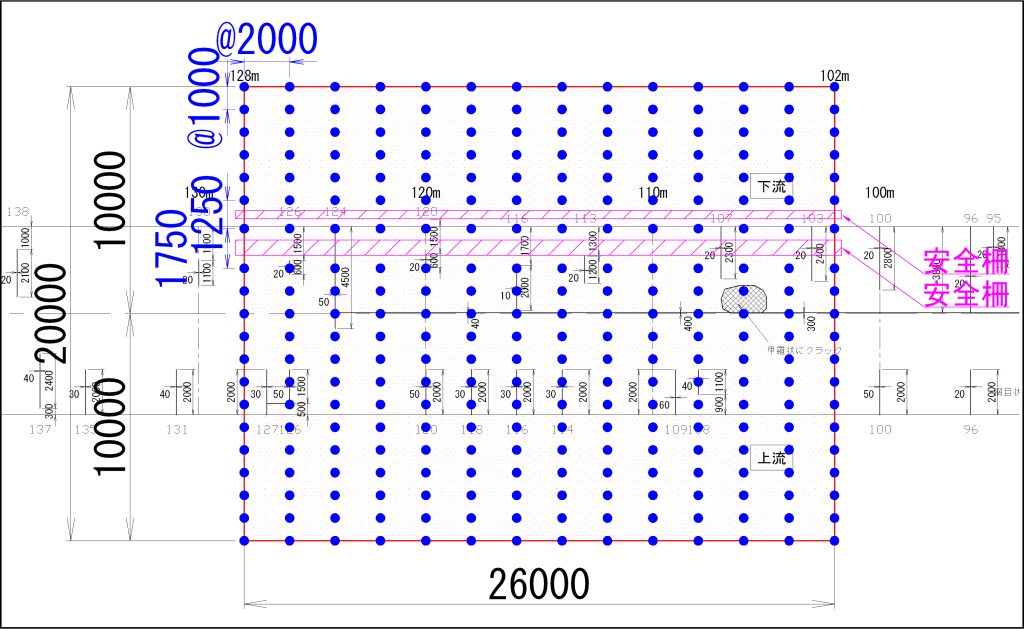

比抵抗三次元探査

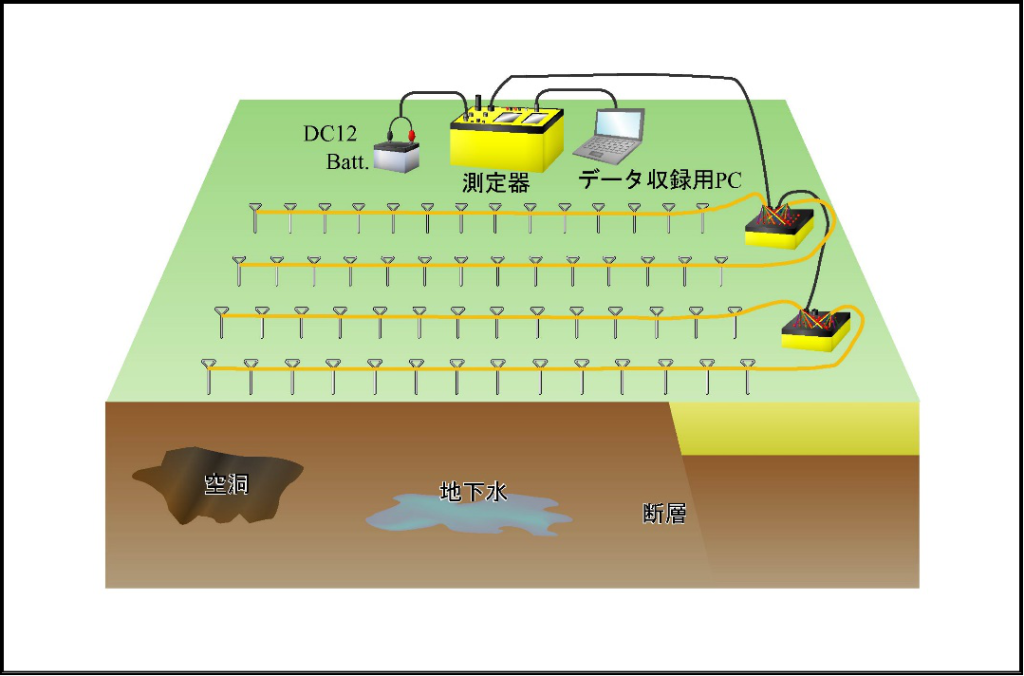

比抵抗三次元探査は、地上に複数本の測線を平行に配置し測線上および測線間で電流を流し、電位を測定する方法である。電極配置方法は、比抵抗二次元探査と同じである。

測定時は取得データの流れる電流値・見掛比抵抗・電位差などを確認し、解析で採用するデータの範囲を決定する。

比抵抗トモグラフィ

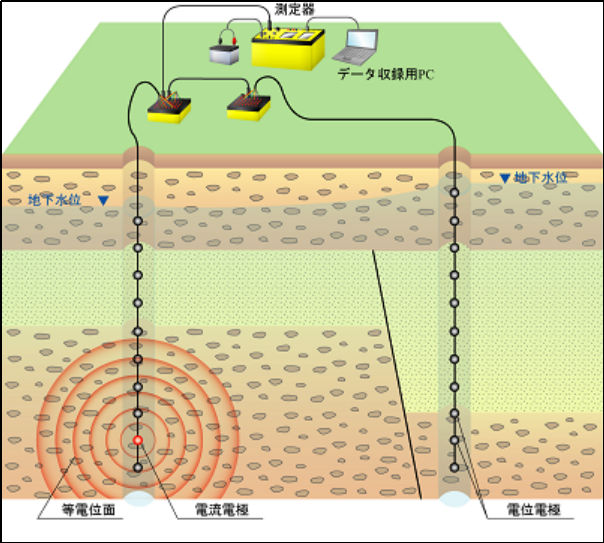

比抵抗トモグラフィは、ボーリング孔を利用した探査方法でボーリングもしくはボーリングと地表で囲まれた領域の比抵抗から、地下構造や異物を検出する方法である。ボーリングを利用するためセンサー(電極)を地下にも配置できるため、地上から行う電気探査よりも精度が向上する。

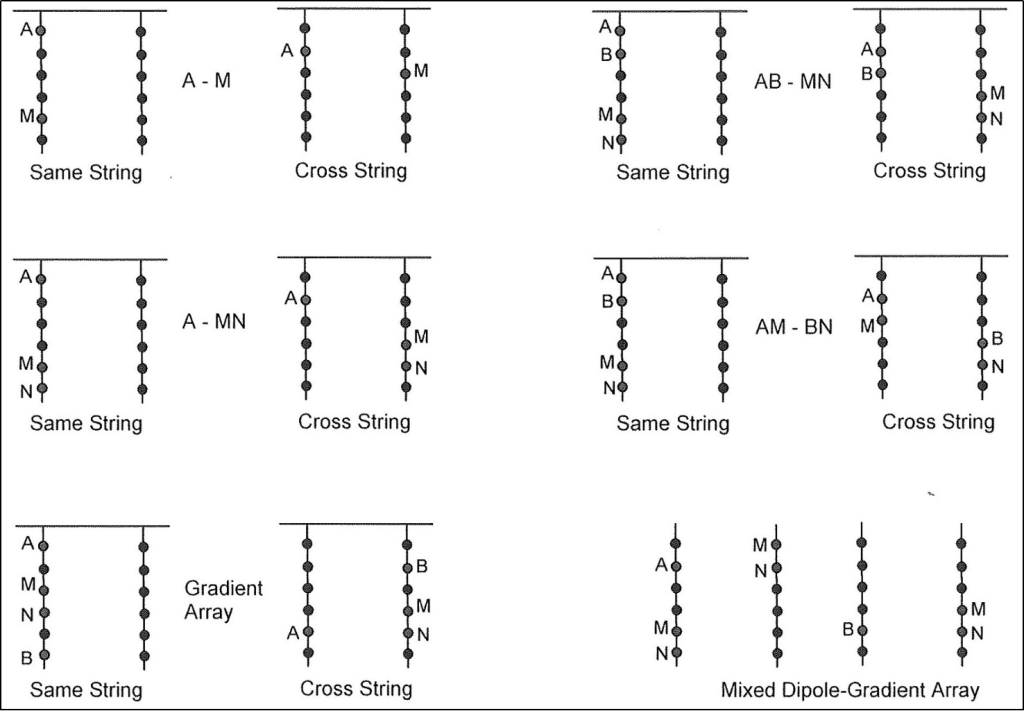

ボーリング孔を2本利用するもしくは直線状に複数本以上配置して行う方法は二次元探査で、3本以上を平面上に配置する場合は三次元探査となる。通常は、電流電極と電位電極を地表や1本のボーリングだけではなく複数本のボーリング孔に渡って配置して測定する。1本のボーリング孔に電流・電位電極が配置されて測定する方法をIn-Line測定(下図のSame-String)、電流電極と電位電極を地表と複数本のボーリング孔に配置して測定する方法をCross-Line測定(下図のCross String)という。

(二次元比抵抗トモグラフィ)

二次元トモグラフィの電極配置例は、次のとおりである。電極配置でA(およびBは電流電極)-M(およびNは電位電極)は2極法で、ボーリング孔以外に地表に電流・電位遠電極の2極が、A-MNは3極法で地表に電流遠電極1極が必要となる。AB-MN、AM-BN、Gradient Array、Mixed Dipole-Gradient Arrayは4極法で、遠電極は配置する必要が無い。

測定概念は下図のとおりで、ボーリングや地表に配置した電流電極で電流を流し、電流電極以外で電位を測定する。電極間隔は、目的によるが空洞や埋設物の調査の場合は、空洞・埋設物の想定層厚の半分以下で行うのが望ましい。

(三次元比抵抗トモグラフィ)

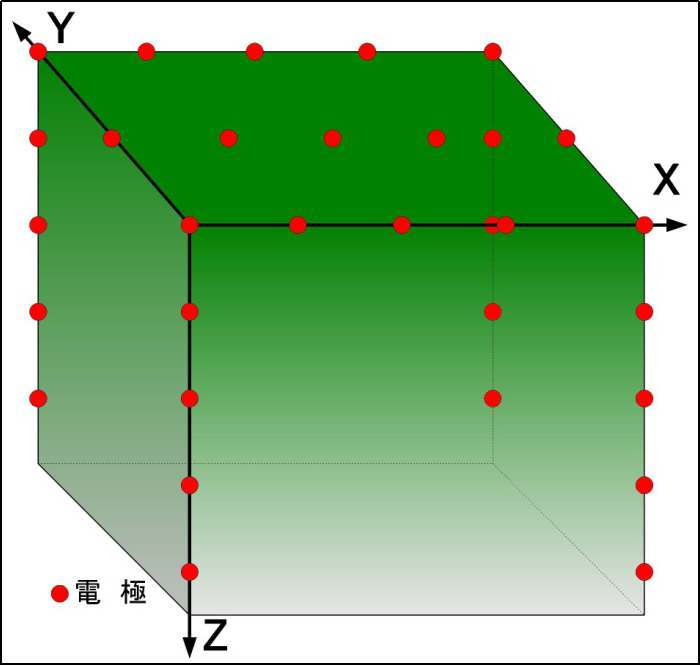

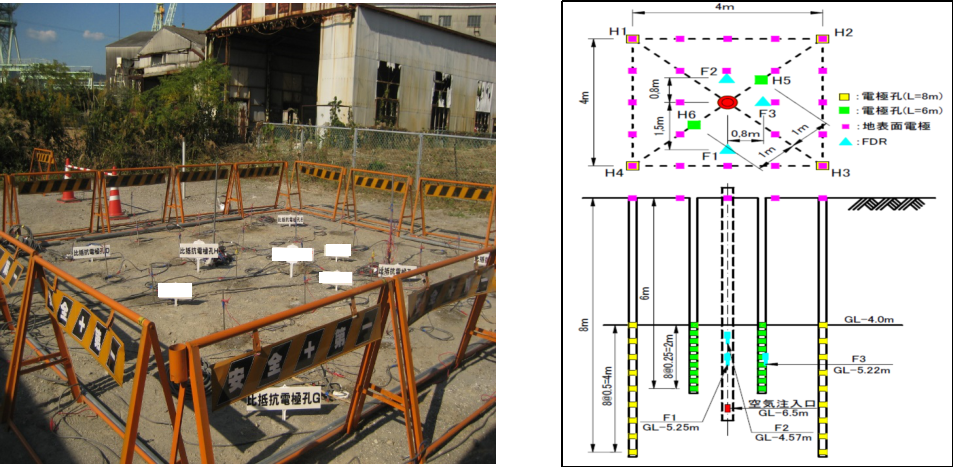

三次元トモグラフィは、下図の電極配置概念図に示すようにボーリング孔3本以上もしくは地表とボーリング孔を利用して、地下構造を三次元で把握する方法である。

地表電極やボーリング孔での電極配置例を、下写真・下図に示す。

電磁探査

電磁探査は、電磁誘導現象を利用して地下を探査する方法であり、自然界に発生する(地磁気脈動や遠方の雷放電による空電)電場と磁場を測定する方法と、人工的に地下に電流を流して強制的に電場と磁場を発生させてそれを測定する方法がある。いずれ方法も電磁波の周波数と比抵抗の関係から、地下構造を比抵抗(一部では磁化率)で可視化する探査方法である。自然界の電場と磁場を測定する方法にAMT探査・MT探査、人工的な電場と磁場を測定する方法にスリングラム(EM)探査・CSAMT探査がある。

(AMT探査)

AMT探査は、高い周波数領域(例えば、0.35~10,400Hz)の電磁波を利用する方法で、測定時間は数10分~数時間を有する。地中に透入する電磁波は、その周波数によって到達深度が異なり、周波数が高い場合では浅く、周波数が低くなるに従って地下深部まで到達するようになる。

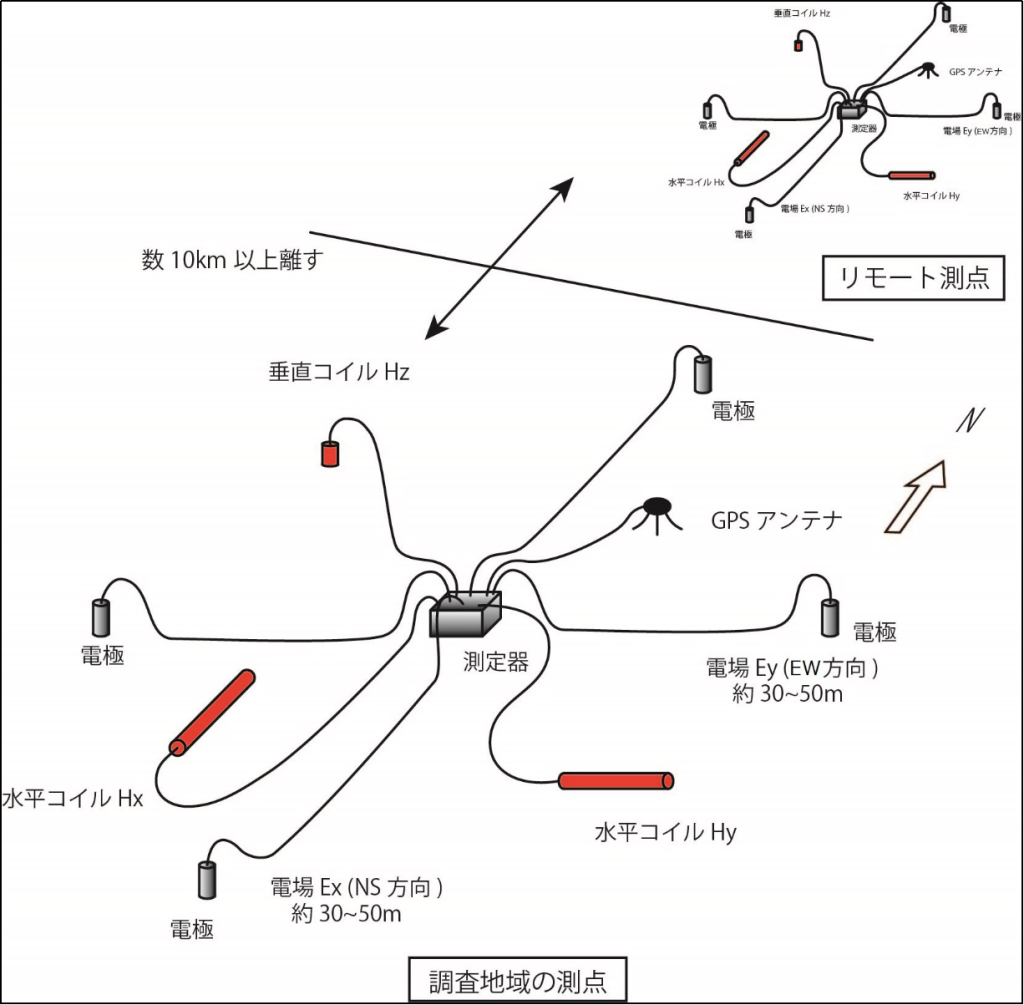

測定では、下図と下写真に示すように測定地点に電場を測定する電極を東西と南北に、磁場を測定するセンサーを東西と南北方向(水平線分)および地面に垂直方向(上下成分)に設置する。また、測定地点でのノイズをキャンセルするために、測定地点から数km程度離れた場所に同様に電極と磁場センサーを配置(リモート点)し、全ての測定点での測定が終了するまで電場と磁場を測定する。

電場を測定する電極の間隔は、対象とする深度にも依るが数10m程度を確保する必要があり、設置範囲は地形的にできる限り平坦であることが望ましい。

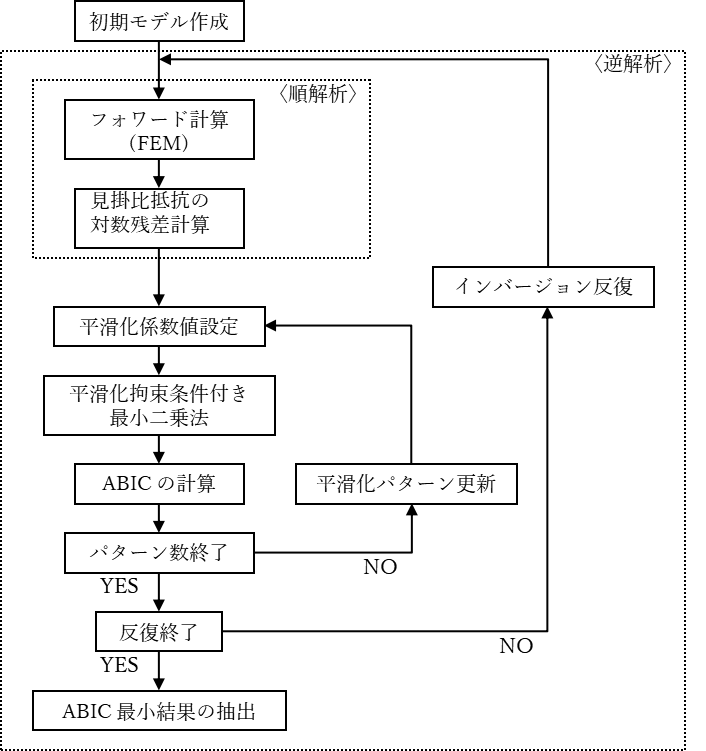

解析では、周波数と比抵抗のグラフを作成し、周波数と比抵抗の全体的なトレンドから外れるようなデータはトレンドに合わせるか除外する。一次元解析(測定地点での深度と比抵抗の構造)ではINTERPEX社のI×1D v3 s/n2014を、二次元解析にはUchida and Ogawa (1993) が作成した平滑化制約付2 次元インバージョン解析コードを用いる。二次元解析のフローは、下図のとおりである。

(MT探査)

MT探査は、AMT探査よりも低い周波数領域(例えば、0.00034~320Hz)を対象とした方法で、AMT探査よりも深い深度を対象とした探査方法である。測定は、AMT探査よりも長く1~2日程度をかけて行う。電場や磁場センサーの配置はAMT探査と同様で、解析も同じような過程で行う。

(EM探査)

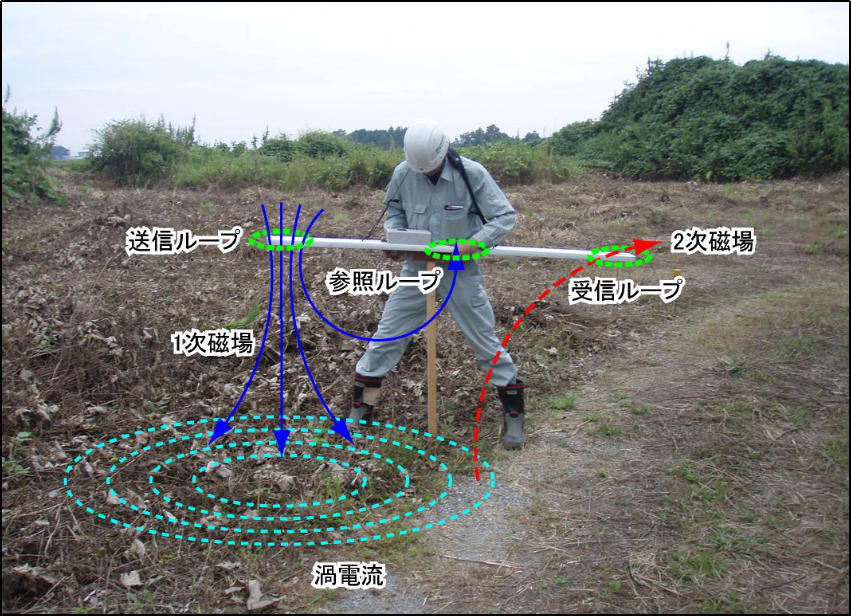

EM探査は、周波数領域(Frequency Domain)で測定を行う方法(FDEM)で、ループ・ループに属する。ループ・ループ法は、送信ループに交流電流を流して1次磁場を発生させ、地中の誘導電流が発生する2次磁場を受信ループで測定する方法で、測定器はGeophex社のGem-2を使用する。送信ループはセンサー前方に内蔵されており、コイルには絶えず交流電流が流れている。そのため1次磁場は受信ループ(センサー後方に内蔵)でも測定されるが、センサーにはこれを電気的にキャンセルするためにバッキングコイルが内蔵されており、2次磁場のみを精度良く測定することができる(写真参照)。

測定には、歩行しながら測定する推測航法とある間隔で留まって測定するサウンディング法がある。

EM探査の特徴としては、非設置型の探査であるため、砂利敷きやアスファルト、コンクリート等、地表面の条件に左右されない。そのため、導電率や磁化率のマッピングにより、埋め立て廃棄物や埋設管等の平面分布を把握するのに適している。非破壊で、かつ迅速な調査が可能であるため、コストパフォーマンスの高い調査法である。留意点として、他の電磁法と同様に、測定値は電磁ノイズの他、フェンスやガードレール等の金属構造物の影響を受ける。

使用可能な周波数は330~47,970Hzの範囲で、最大12周波数を選択することが出来る。高い周波数は浅部の、低い周波数は深部の比抵抗や磁化率を把握することが出来る。周波数の設定は地下の比抵抗に依存し、軟弱地盤では深度10~15m程度の探査深度となる。測定時に得られる物理量は、電気伝導度と磁化率である。電気伝導度の逆数は比抵抗になることから、比抵抗によって地下を可視化することが一般的である。

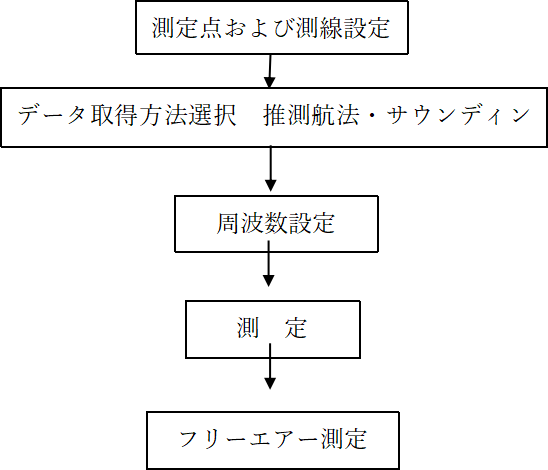

測定地点での測定の他に、センサーのゼロ線を決めるためのフリーエアーの測定(地下の比抵抗の影響を受けない)を行う必要がある。測定手順は、次のとおりである。

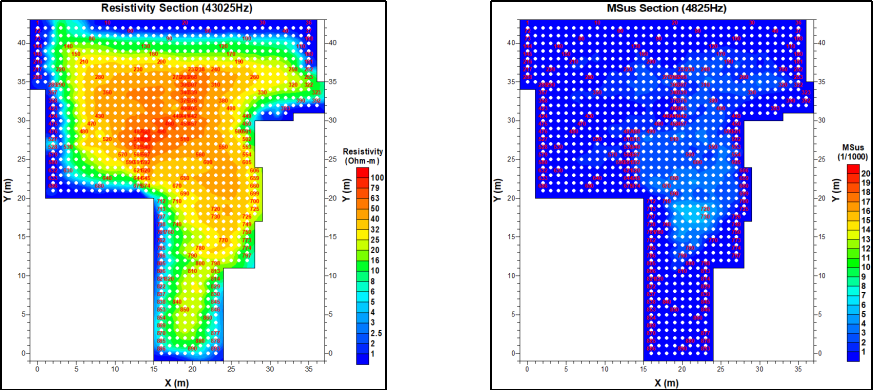

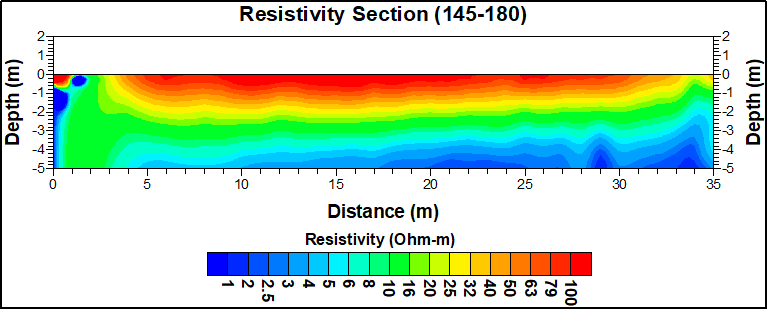

解析方法は、周波数毎の比抵抗・磁化率分布をマッピングする方法と二次元解析(光畑)による断面図化する方法がある(下図)。解析に先立ち、

1.取得されたデータに対して、フリーエアーの補正を行う

2.測定地点毎の各周波数の比抵抗と磁化率の平均値を求める

を行う。

(CSAMT探査)

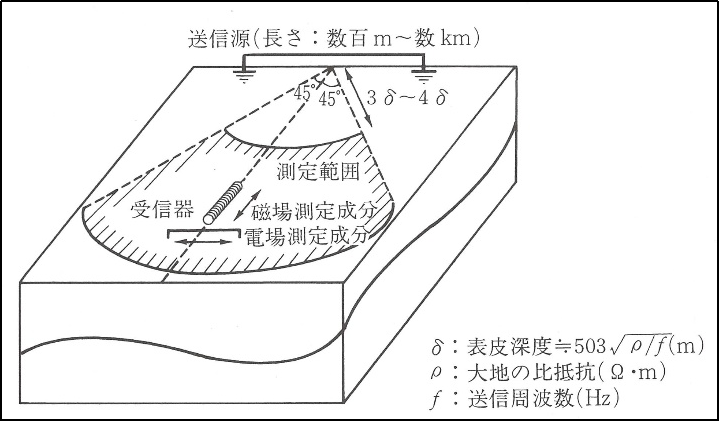

CSAMT探査は、測定地点から数km離れた場所に電流を流す送信アンテナ(数100m~数km)を設置して様々な周波数の電流を流し、流れた電流で発生した電場と磁場を測定地点で測定する方法である(下図)。

地下の比抵抗が高い場合、送信アンテナの場所と測定地点の距離によってニアフィールド現象が発生し、見掛けの比抵抗が急上昇する。このようなデータを解析しても、正確な地下の比抵抗を反映できない。この様な場合は、送信アンテナの場所を遠くする必要があるがある。しかし、離しすぎると電場・磁場の強度が低下することから、地下の比抵抗を考慮して送信アンテナの場所を選定する必要がある。また、送信アンテナの電極は、数~10Aの電流を流すため熱を発生する。電極に熱が発生すると電流が流れにくくなるため、写真上段のように湿った場所に電極を設置する必要がある。

送信・測定状況は、写真下段のとおりである。

測定されるデータは下図のように、周波数と比抵抗および位相角である。これらのデータをもとに、AMT探査で述べたような一次元・二次元解析を行い、目的に応じた地質的な解釈を行う。

表面波探査

表面波探査は、起振器やカケヤ打撃によって発生するレイリー波の分散性を利用して、地下の地盤の硬さをS波速度構造として可視化する方法である。起振器を用いる方法を起振器法、カケヤ打撃による方法を高密度表面波探査と称する。分散性とは、レイリー波の位相伝播速度(以下、位相速度)が周波数によって異なる性質で、下式のように表される。

C=f*λ

C:レイリー波の位相速度(m/sec)

f:レイリー波の周波数(Hz)

λ:レイリー波の波長(m)

表面波の位相速度は地下のS波速度に大きく依存することから、現場で取得されたデータを、周波数と位相速度の関係(分散曲線)を簡易式もしくは理論式を用いて、S波速度構造を算出する。高い周波数のレイリー波は波長が短いため浅部を、周波数が低くなるにしたがって波長が長くなるため深部のS波速度を反映する。

(起振器法)

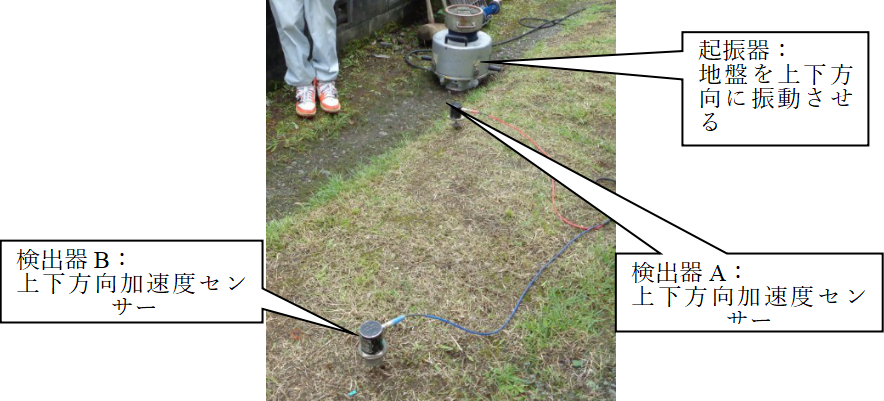

起振器法は、周波数をコントロールできる起振器と2個の加速度計を利用して探査する方法で、起振器から伝播するレイリー波をある間隔で配置した加速度計で受信し、加速度計間を伝播するレイリー波の位相速度を測定する探査方法である(写真参照)。現場の測定では高周波数から順に周波数を低下させて、深度と位相速度の関係のグラフを取得する。測定の際、グラフに打点されるデータにトビが出ない様に低下させる周波数のステップを調整しながら行う(下図)。深度は、上式の波長の1/2と仮定している。

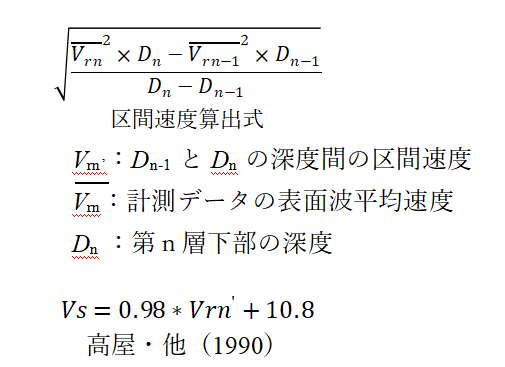

解析では、測定データの深度と位相速度が変化する変換点の座標を読み取り、下式を使って区間速度を算出し、高屋・他(1990)の式によってS波速度を求める。

各測定地点での一次元解析を行い、最終的にS波速度断面図や平面図を作成して目的に対する判断を行う。

(高密度表面波探査)

高密度表面波探査は、カケヤ打撃で伝播するレイリー波をランドストリーマーに等間隔でセットした複数の地震計で測定(写真)し、地震計間を伝播するレイリー波の分散性を基に地盤のS波速度構造を一次元で求める方法で、一次元で求められた構造を水平方向に並べて二次元のS波速度構造断面(下図)として表現する。

測定では、ランドストリーマーの最後尾から2~4m離れた地面を打撃して伝播してきたレイリー波を測定し、全ての地震計で良好な波形が得られたらランドストリーマーを2m前進させ起振を行う。この作業を測線の始点から終点まで繰り返し、測線全体の測定が終了する。

微動アレー探査

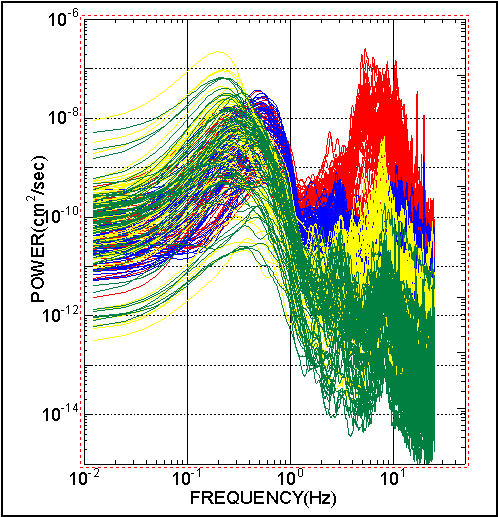

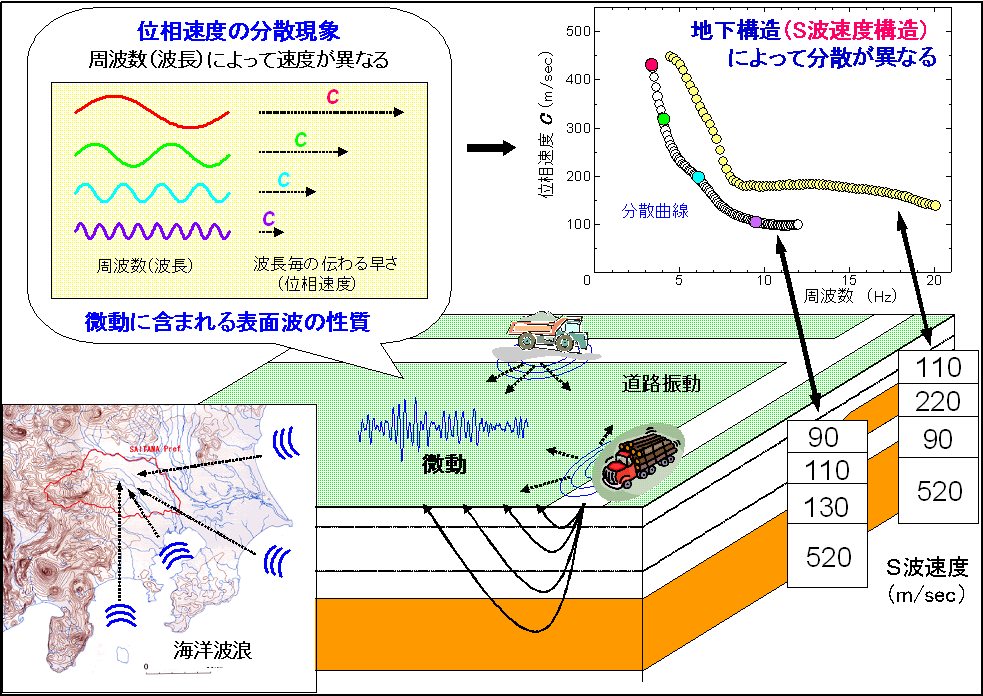

地表には、人為的な振動や自然に起因する様々な波動が常時伝播しており、特に震源を特定できない微小な振動を微動と称している。この微動は、実体波や表面波からなり、微動の波動現象には、発生源、伝播経路、地下構造などによる様々な影響因子が含まれる。人為的な微動は一般的には周期1秒以下で車輌振動等に起因し、振幅に明瞭な日変化が認められる特徴がある。自然現象に起因する波動は周期1秒以上の波で、主として気圧変化に伴う風や波浪等の自然現象が発生源であり、それらの現象の規模によって振幅は変化する(下図)。

地表の微動は多くの場合、表面波が優勢である。表面波は実体波と異なり、地盤を伝わる速さが周波数によって変化する性質 (位相速度の分散現象) がある。この表面波の分散特性(変化のパターン)は、地下のS波速度構造の違いによって異なり、表面波の周波数と伝播速度の関係から地下構造が推定できる(下図)。

微動アレー探査は、自然界に伝播する表面波を地震計で測定し、表面波の分散性(表面波探査参照)を利用して、地下のS波速度構造を求める方法で、測定する表面波はレイリー波を対象とする。探査深度はアレーの大きさに依存し、アレー半径が大きいほど深い深度まで探査することが出来る。ただし、微動に含まれる周波数のパワーによって左右される。 解析は、Spac法によって行う。

(多重アレー探査)

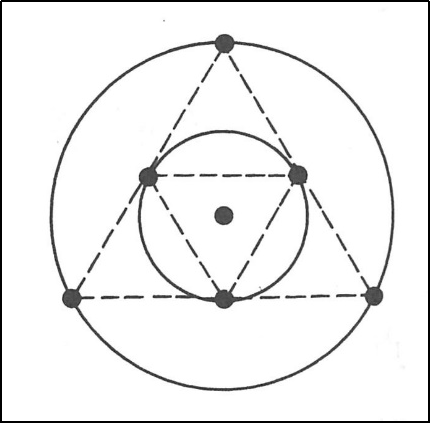

多重アレー探査は、異なる半径の円周上と中心に地震計を配置(下図)して微動を測定(写真)する方法で、解析によって一次元のS波速度構造が求められる。

(チェーンアレー探査)

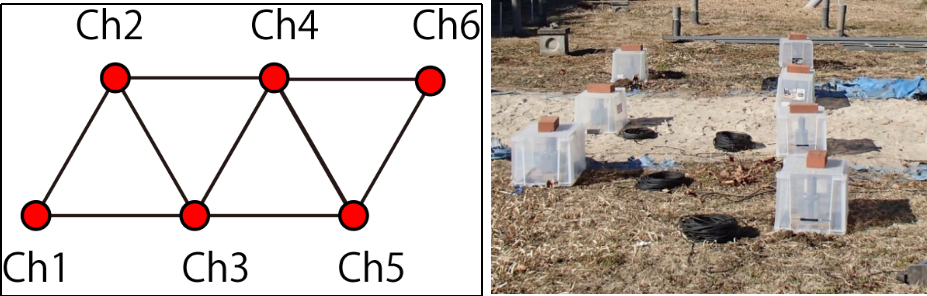

チェーンアレー探査(写真)は1種類の半径の円を水平方向に展開して周上に地震計を配置(下図)して微動を測定する方法で、解析によって二次元のS波速度構造を求めることが出来る。

検層

PS検層

PS検層は、ボーリング孔を利用して地中を伝播するP波とS波速度を把握する方法で、耐震検討を行う際の初期剛性を求めるために利用される。PS検層の方法には、地表に震源をボーリング孔内に地震計を配置して、地表で起振されたP波・S波を測定するダウンホール法、ボーリング孔内に震源と地震計を配置したゾンデを挿入し、孔内起振・孔内受振を行うサスペンション法、2孔のボーリング孔の1孔に震源をもう1孔に地震計を配置してボーリング孔間を伝播するP波・S波を測定するクロスホール法がある。

ここでは、一般的に利用されているダウンホール法とサンスペンション法について紹介する。

(ダウンホール法)

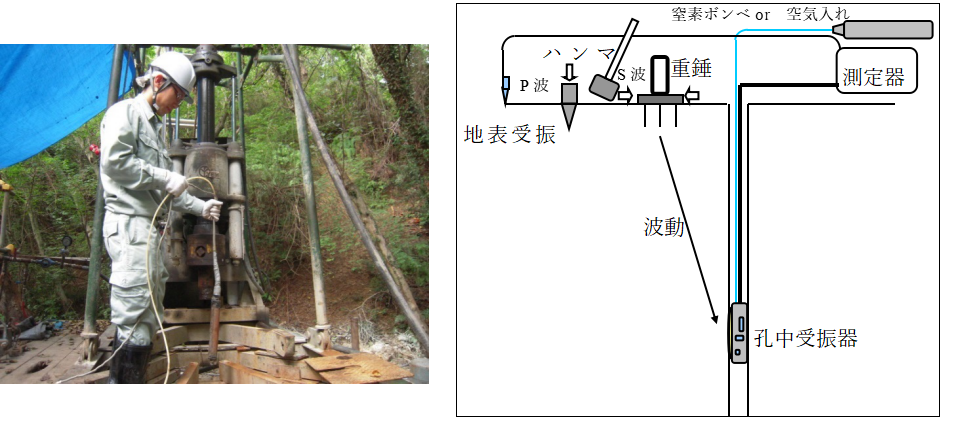

ダウンホールPS検層は、ボーリング地点における縦波(P波)および横波(S波)の速度分布を測定するものであり、ボーリング孔内に3成分受振器(上下方向1成分,水平方向2成分)を設置(圧着)した状態で、地表面において弾性波動を発生させ孔中受振器でその波を観測する(下図)。

一般に地表面になんらかの衝撃を与えると、地盤には圧縮変形およびせん断変形あるいはねじり変形が生ずる。圧縮変形は縦波(粗密波)として地中を伝わり、せん断あるいはねじり変形は横波(せん断波)として伝わる。縦波は横波より伝播速度が大きく受振点に最初に到達するので、縦波をP波(Primary Wave),横波をS波(Secondary Wave)と呼ぶ。

孔中受振器の設置深度を孔底から地表まで順次移動しながら地表面で発生させたP波、S波を測定する。各深度における測定の伝播時間と伝播距離の関係から、弾性波速度を算出することができる(下図)。

起振状況、測定に使用する機器は、下の写真のとおりである。

(サスペンション法)

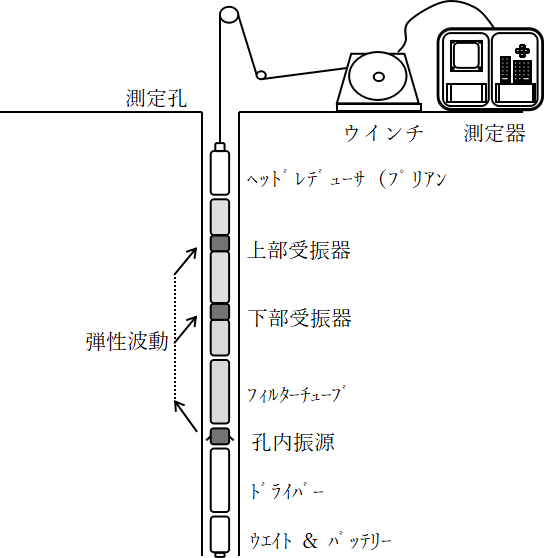

サスペンション法は、ボーリング孔周辺のP波およびS波の速度分布を測定するものである。間接加振型振源と漂遊型受振器を一連のプローブ(ゾンデ)に組み込み、ボーリング孔内の所定の深度で1m区間伝播時間を測定するものである(下図)。発振と受振が一体化したゾンデを用いるため、従来手法(板叩き法。ダウンホール方式とも言う)では不可能であった海上や水上からのPS検層が可能となった。また、受振器の近傍で発振するために地表の交通ノイズなどの影響を受けにくい利点がある。

ゾンデが長いことから、測定下端深度から5m程度の余掘りが必要となる。また、掘削口径は、85~116mmで行う必要がある。

測定に使用する機器は、下の写真のとおりである。

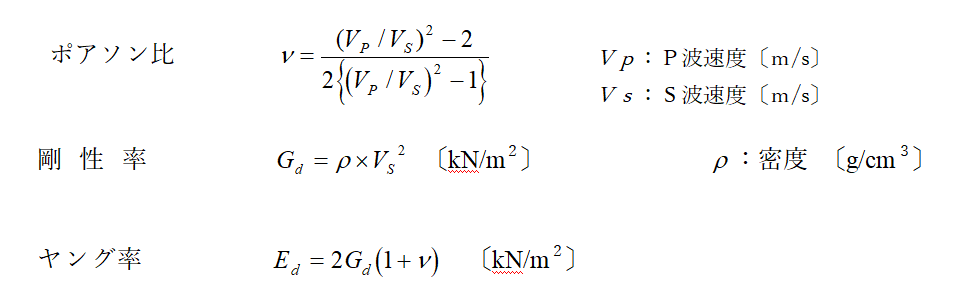

PS検層の結果から、下記の式を使って動的弾性定数を算出する。

電気検層

電気検層は、ボーリング孔壁周辺の地質や亀裂状況および地下水の流動を把握する目的で実施され、地表と一定間隔に電極を配置した孔内電極との間で、比抵抗や自然電位を同時に測定する。測定方法には、一般的にノルマル法とマイクロ法がある。

ノルマル法

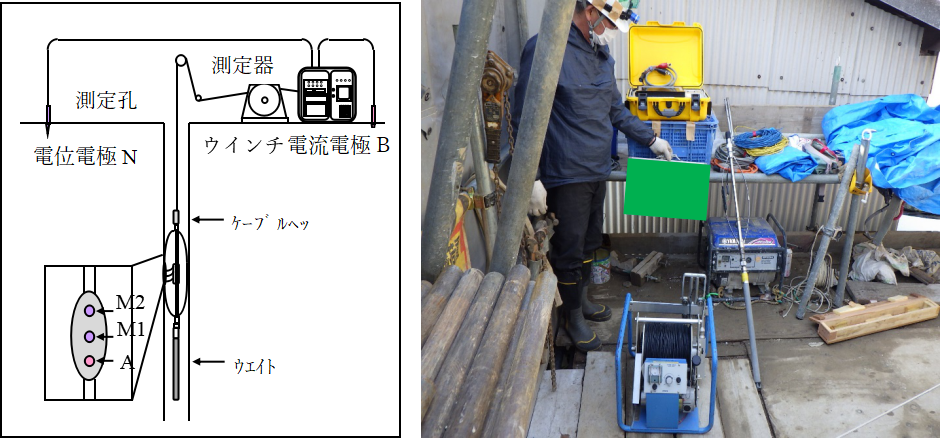

ノルマル法は、電流電極から25cm・50cm・100cm離れた位置に電位電極を配置した孔内電極で測定を行う。ノルマル法は、ボーリング孔壁から最大100cmまで離れた所までの地質状況などを把握する。測定概念は、下図のとおりである。

(マイクロ法)

マイクロ法は、電流電極から2.5cm・5cm離れた位置に電位電極を配置した孔内電極で測定を行う。マイクロ法は最大5cmまでの地質状況などを把握でき、特に薄層の検出精度が高く、岩盤の亀裂状況を検出する際などに利用される。測定概念は、下図のとおりである。

(高精度温度検層)

温度検層は、ボーリング孔内の温度を測定することで地下水の流動層を把握する目的で実施する。例えば、電気検層と併用することで岩盤の亀裂や薬注効果などが把握できる。従来の温度検層は、1/100℃の分解能1/10℃表示であったが、高精度温度検層の分解能は1/10,000℃で1/1,000℃表示であることから微流速でも検出することが可能で、上位との示差を取ることでより明瞭に流動層を検出できる。

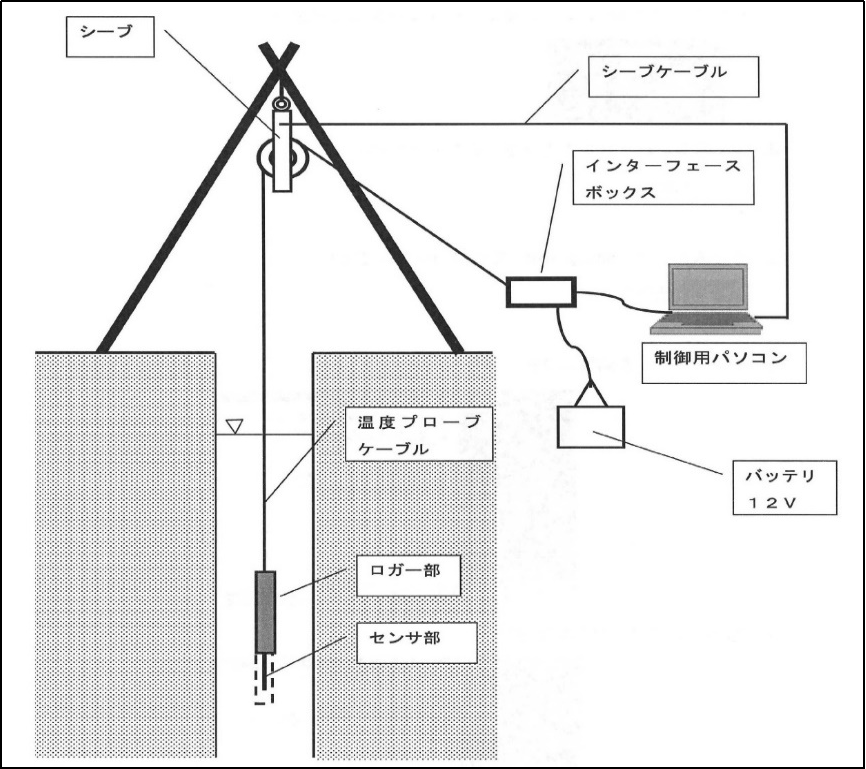

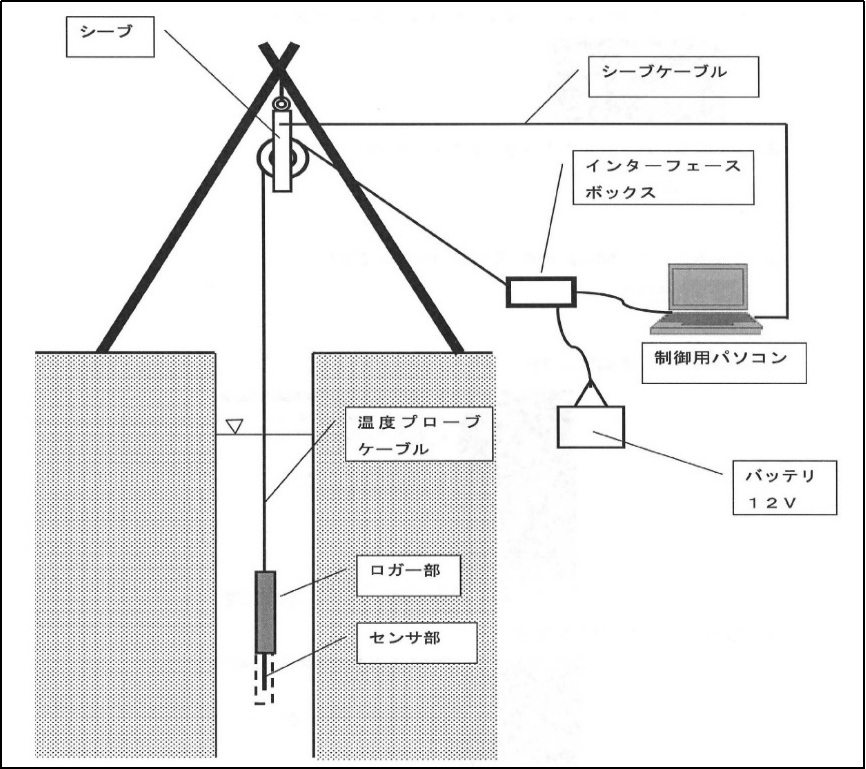

測定は、地下水位よりも浅い部分は3m/minで、地下水位以深は0.6m/minで測定する。測定概念は、下図のとおりである。

地中レーダー探査

地中レーダーは、地中に電磁波を照射して、電磁波の反射や屈折および透過などを利用して地下の状況を把握する手法である。利用するレーダーの周波数によって可探深度は異なるが一般的には2~3m程度で、粘土地盤のように比抵抗が低い地盤では探査深度は浅くなり、花崗岩のように比抵抗が高いと深くまで探査できる。

測定では、写真のようにアンテナを押しながら反射波をリアルタイムで表示しながら探査する。

反射波をリアルタイムで表示できることから、地下の埋設管などの異物の分布を現場で把握することができ、埋設深度についてもキャリブレーションできる所があれば調整できることから、探査精度も高くなる。ただし、地盤と異物の誘電率の違いで反射強度が決まることから、異物の誘電率が地盤との差が小さいと区別がつきにくく検出精度は低くなる。

ボアホールカメラ

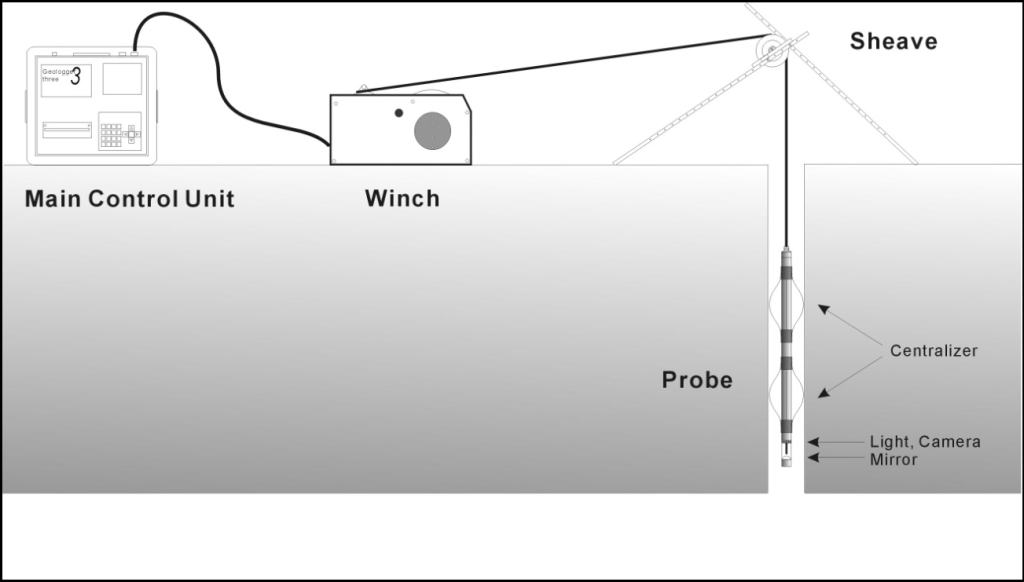

ボアホールカメラは、ボーリング孔内の岩盤の様子を360度展開画像として、詳細に観察することが可能であり、観察された不連続面の走向・傾斜情報を正確に読み取り、統計的解析手法により、不連続面と特徴や傾向を把握することができる。

ボアホールカメラは、CCDカメラ・LEDライト・全方位ミラーを内蔵したΦ52mmのゾンデをボーリング孔内に降下させながら孔壁の亀裂などを360°全方向を連続観察し、亀裂の方向などをステレオネットで把握する方法である。

明瞭な孔壁状態を観察するには、ボーリング孔内を清水で洗浄したのち、濁りを沈殿させるためにミョウバンを入れて一晩放置する。ゾンデをできるだけボーリング孔の中心にセットするために、センタライザを装着する。また、光源が届く範囲には限界があることから、観察できるボーリング口径はΦ86~116mm程度である(孔壁の状況が良ければ最小Φ66mmから可能)。

測定概念図等は、下図・写真のとおりである。